Al termine della lettura de La Valle Oscura di Anne Wiener, rimane attaccato alla pelle del lettore un tessuto fastidioso, come lana infeltrita, l’understatement peloso dei ricchi tardoadolescenti creatori di imperi digitali. Il loro modo di pensare, di vedere le cose in grande perché c’è da cambiare il mondo, la loro profondissima indifferenza, le traiettorie esistenziali; un’onnipresenza del denaro che valorizza ogni cosa, ogni lavoro, ogni singolo essere umano; Burning Man e il tecnoutopismo, una indicibile crudeltà, la sorveglianza della popolazione e la manipolazione dei dati; i problemi con creazioni immateriali che gli esplodono tra le mani. «Sessismo, misoginia e oggettificazione non definivano il luogo di lavoro – ma erano ovunque. Come carta da parati, come l’aria». Sembra di vederli: maschi che assumono donne solo per contribuire in modo «positivo alle metriche di diversità» nelle società che possiedono. E che hanno creato quelle aziende solo per costruirsi un proprio «gruppo sociale di riferimento, (…) uomini della stessa età, socialmente abili e di bell’aspetto». Wiener racconta la vita delle start up tecnologiche, la dinamiche che le portano a farsi unicorni, a valere cioè miliardi di dollari; e costruisce all’interno di questo ecosistema un romanzo di formazione, la vicenda di una ragazza. Il suo travaglio dal tradizionale mondo dell’editoria di New York ad aziende che smerciano dati, dall’altra parte degli Stati Uniti.

La Valle Oscura può anche essere letto, come un quiz, cercando di capire chi sia chi o cosa: Steve Jobs, Facebook, Zuckerberg, Andrew Grove, Sequoia Capital o Jack Dorsey sono nascosti tra le righe, con rimandi a vezzi e ossessioni. Un gioco divertente solo per chi vive in quel mondo. Eppure un indizio che svela la precisione e la verità del suo racconto.

Anne Wiener lavora per il settimanale New Yorker come corrispondente dalla Silicon Valley, dalla frontiera digitale insomma. Scrive bene e ha composto un racconto che toglie ogni alibi alle amnesie di chi finge di dimenticare il potere e l’arroganza di chi, da laggiù, muove alcuni fili delle nostre sciamannate esistenze. Non c’è nulla di chic nella parabola che la Wiener descrive con esattezza: tutto è abbastanza posticcio, pure se costoso. E non c’è nulla di ironico, di allegro, di imitabile; da questo materiale non si può fare costume, nel senso di letteratura di costume. Da quelle parti ogni cosa viene letta in filigrana, per coglierne il valore economico; anche il narcisismo patologico di alcuni protagonisti sembra una specie di marchio di fabbrica: esprime il valore d’avviamento delle società digitali di successo. La Silicon Valley è un luogo spietato come sa esserlo solo Hollywood, un luogo votato – ed è naturale – al denaro, e la patina di mitologie stratificate se l’è creata da sola, con sapienza, ostinazione, nel tempo. Il compito di chi ne scrive dovrebbe essere sempre quello di raschiare via dalla superficie… la superficie. Wiener in buona parte vi riesce; laddove lo sguardo di noi europei rimane sempre invece offuscato dal tanto di esotico che spunta laggiù. Lei, al contrario, compone un reportage perfetto. E inquadra molto bene San Francisco, città simbolo di questa moderna epopea, sprofondata – a me pare – in una enorme crisi morale, una crisi di sguardo e prospettive sul resto dell’umanità che la abita. I poveracci (che poi nei nostri discorsi su Internet dove stanno i poveracci?), sono la quinta inessenziale eppure reale, per uno scenario in cui tutto si gioca sul piano del potere. Anche la storia d’amore della protagonista resta sullo sfondo. E se i buoni libri, come il vino, si valutano dalla persistenza, ciò che rimane di questo romanzo è un flusso di indistinto di azioni volte a conquistare un qualche dominio (domination! Era l’urlo che ripeteva Mark Zuckerberg alla fine di ogni riunione, ai primordi di Facebook).

La Valle Oscura, tra l’altro, ha un titolo assai più impegnativo in inglese, The Uncanny Valley, La Valle Perturbante – titolo più coerente con la realtà che esplora. E aggettivo che richiama alla memoria un celebre saggio di Freud, sopra un concetto essenziale per il padre della psicoanalisi. Elemento culturale che denota lo spaventoso che ritorna, e che abita qualcosa che in noi risuona familiare. Nel saggio del 1919, Freud parte da un racconto di E. T. A. Hoffman, Il mago della sabbia, in cui uno dei protagonisti si innamora e impazzisce per quello che oggi definiremmo un robot, un automa, la bambola Olimpia. Ecco, la Valle, sia essa oscura o perturbante, appare come il luogo dal quale gli automi hanno iniziato la conquista del pianeta.

Il mio consiglio è leggere La Valle Oscura, regalarlo e farlo leggere. Soprattutto a chi si immerge con foga, energia e buoni propositi in un certo spazio digitale, sperando in buona fede di ricavarne qualcosa. Wiener è attuale, coglie un momento storico preciso, assorbe i tic di quell’universo. E ha il pregio di mostrare la flebile resistenza della sua protagonista a quel modo di vedere le cose, al tecno-determinismo, al tecno-utopismo, all’ostinato maschilismo arricchito di tratti liberal e ambientalisti, stesi senza alcuna convinzione.

Nelle sue parole, la protagonista ondeggia continuamente tra razionale e irrazionale, tra una fascinazione faustiana, di fronte all’enorme mefistofelico potere della creazione digitale e la critica radicale. Tra la seduzione e il risentimento. Wiener, ed è un pregio, appare, in continuazione, immersa in un giudizio oscillante. Forse proprio questo suo atteggiamento, l’atteggiamento della sua protagonista, conferisce verità al racconto.

Gli ottimi romanzi usciti negli ultimi tempi raccontano molto del brodo di coltura in cui prosperano le techno-corporation, il brodo di coltura umano, la società e la cultura di quel mondo. Penso a Il Cerchio di Dave Eggers oppure Accanto alla macchina di Ellen Ullman. Scrittori, come Wiener, che tuttavia non riescono fino in fondo a scuoterci – non è colpa loro, forse – dall’insensata apatia di fronte a quel che accade laggiù, da questa consumata indifferenza.

Dopotutto non è mica facile resistere al fascino della Silicon Valley.

E. T. A. Hoffmann suggerirebbe che forse l’unica strada è impazzire come il protagonista del suo racconto. Ecco perché ritengo, e spero di riuscire a dirlo con il necessario rispetto, dicevo, ritengo manchi al suo modo di scrivere un’ambizione più alta, indiscutibilmente più difficile da perseguire, se non addirittura un’ambizione impossibile.

Credo sia compito di chi si cimenta con il materiale che arriva da lì, restituire al lettore la capacità seduttiva del potere computazionale, per dirla con James Bridle di Nuova era oscura. Con forza, con l’energia propria dei primi scrittori cyberpunk, dobbiamo immergerci nel caos digitale, nel web e in ogni suo elemento radicale, primordiale, irrazionale, in Internet come dissonanza planetaria, per come è diventata oggi, non com’era vent’anni fa; e quindi immergerci in ciò che la Silicon Valley ha creato adesso, e che viviamo adesso, oltre i personaggi, voglio dire, che rappresentano la stessa Silicon Valley. Credo sia doveroso provare a descrivere la condizione limite del postumano, la condizione che stiamo vivendo, utilizzando le forme artistiche della scrittura.

Manca, ad esempio ne La Valle perturbante, la lugubre relazione con l’intelligenza artificiale che occupa spazi densi nella nostra esistenza. Per dire, in questa fase che è ancora genesi, occorre interrogarsi su cosa significhi interagire con una macchina che interpreta un uomo, che prende le parti di un uomo ed è irriconoscibile come macchina, con un’intelligenza artificiale che superi il test di Turing, e ci inganni, uguale alle centinaia di milioni di utenti- non eteronomi di umani – incarnati da un bot, con cui noi interagiamo tutti i giorni, a ogni ora del giorno e della notte, senza saperlo. Ignari e indifferenti.

Non c’è nulla di più perturbante di tutto questo: la presenza viva di mille e più bambole Olimpia, per nulla antropomorfe, con cui ostinatamente l’umanità fa i conti ogni giorno, e delle quali s’innamora ogni giorno, che attribuiscono nuove strutture al tempo e nuovi fini all’esistenza.

Si dirà, ma così sarebbe stato un altro libro! Certo. Ma alla letteratura si deve chiedere, a volte pretendere, visto che è l’unico modo per ottenere domande sensate e risposte inquietanti.

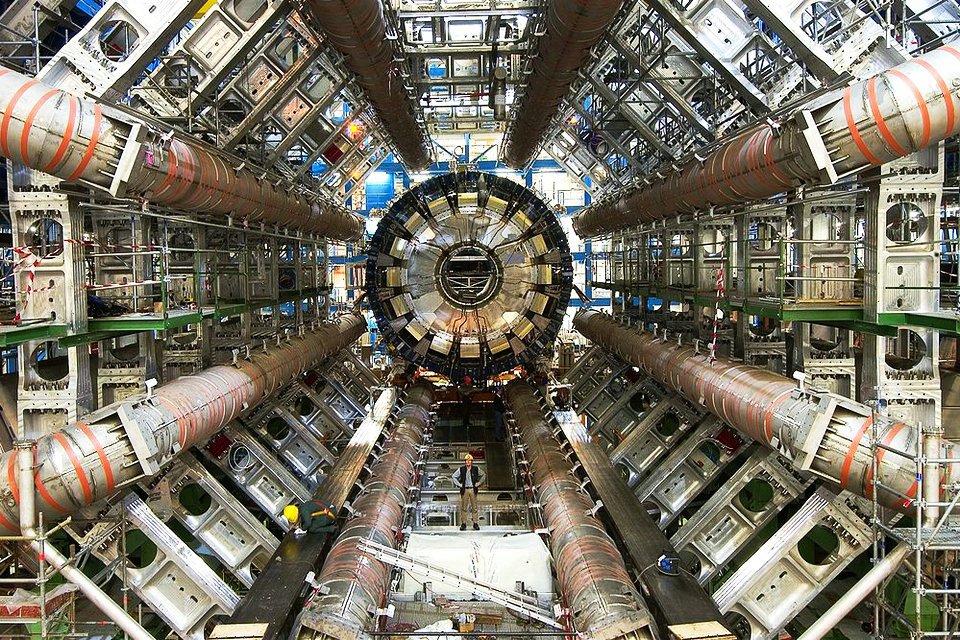

Allora forse dobbiamo andare a cercare modelli che avevano tentato – come ogni scrittore che si rispetti – una lingua adeguata al racconto di qualcosa che fino a quel momento è apparso indicibile: «per vedere bisogna avere la forza di produrre ciò che si vuole vedere». Parole tratte dal meraviglioso – e perfetto – romanzo di Daniele Del Giudice, Atlante occidentale. Che sperimenta e scova una lingua adatta a narrare l’incertezza della scienza, la fisica, gli esperimenti nei laboratori del CERN di Ginevra, eventi che si materializzano nel sottosuolo, in miliardesimi di secondo, un lingua che descriva la ricerca delle particelle, dell’infinitamente piccolo, una lingua adatta a esprimere il dubbio circa la consistenza e l’esistenza della materia.

«Non vede – fa dire a uno dei suoi personaggi Del Giudice – come le cose ormai cominciano ad essere non-cose? Come non chiedono più movimenti del corpo ma sentimenti? Non più gesti ma intelligenza e percezione? (…) È un peccato che io non possa descriverlo, perché nel non poter descrivere c’è qualcosa di amorale, come del resto c’è qualcosa di assolutamente morale in una buona descrizione. Non aver bisogno di raccontare è l’unica cosa che incrina la felicità del vedere oltre la forma».

Del Giudice non arretra di fronte alla sfida, e scrive la sfida, come disfida di parole, e come molti altri prima di lui hanno manifestato un dire corto e fioco. Ecco dunque il suo protagonista, un fisico, Pietro Brahe, che tenta incerto di «dare solidità a ciò che non aveva, a rendere visibile ciò che non lo era, a collocare nello spazio ciò che era pura probabilità». Si paralizza, in un primo momento, alla ricerca della giusta analogia. E l’altro protagonista della vicenda, uno scrittore, Ira Epstein, gli risponde pretendendo di superare il consueto, di andare oltre la metafora: «ciò di cui lei parla non assomiglia ad alcunché, lo sa benissimo. Io voglio che questa differenza si senta. Le cose che ci saranno vengono da lì, e saranno non-cose». Basterebbe questa frase, che esprime una fiducia incrollabile nella parzialità della parola, e fa affidamento su un tentativo che va comunque fatto, basterebbe tutto questo per chiedere a Wiener e ad altri che si cimentano con una simile sfida, di tentare. Almeno per tentare di esprimere il tentativo, e osservarne il risultato: «non abbia paura di disorientarmi – dice Epstein-Del Giudice –, dato che ciò di cui lei parla è in effetti del tutto fuori dal mio orientamento». E allora Brahe non si sottrae e si trae da «un sottomondo dimensioni e concetti e movimenti e stati e direzioni…».

Atlante occidentale esplora i meccanismi della scrittura, proprio di fronte a quel tentativo. Nell’anello sotterraneo del CERN, che Del Giudice ha osservato da vicino, egli rintraccia un’analogia possibile, scruta l’orizzonte dell’esperimento creativo, in ogni sua declinazione. Comprese le sue condizioni materiali: dunque l’attesa, la noia e la fatica, e compresa la prospettiva del fallimento. Compreso l’esaurimento della possibilità della scrittura. Non è un caso penso ad Atlante occidentale come a un modello,“il modello”, per una poetica della computazione che vada oltre il cyberpunk.

Visitando nel 1984 il CERN, anno importante in cui la Apple lancia il Macintosh, Del Giudice racconta – senza saperlo ancora – la stagione, la mente, la cultura, l’andatura, direbbe un suo personaggio, e la predisposizione al dialogo aperto di chi ha letteralmente creato prima Internet, e poi il web. Alcuni scienziati in California, nella Valle non ancora oscura, alla fine degli anni 60, hanno sviluppato la ruota, dunque la Rete, e poi uno scienziato, proprio al CERN, Tim Berners Lee, ha inventato nel 1991 il motore a scoppio, ovvero il Web. Due iperoggetti che hanno cambiato la nostra vita, per sempre.

Leggere Atlante occidentale aiuta oggi a cogliere, fin dal titolo, il modo in cui persone simili hanno concepito, la scoperta e l’invenzione, la relazione all’interno di un gruppo di ricerca vasto a piacere. Una comunità aperta e immaginata. La mente, alla fine torniamo sempre alla mente, l’assoluta capacità d’astrazione di quei visionari che hanno estratto dal nulla lo spazio digitale.

Nella preziosa appendice che Einaudi ha aggiunto al romanzo, il Taccuino di Ginevra, dunque gli appunti preparatori dell’autore, scrive Enzo Rammairone: «per Del Giudice il confronto tra la scrittura tecnologica e scientifica, costituiva già una stringa fondamentale nel percorso narrativo, un tessuto connettivo tra il racconto e il mondo».

La letteratura dovrebbe – potrebbe almeno – ascoltare e raccontare l’incalcolabile coro dissonante delle nostre voci e dei nostri volti, e delle nostre parole, che entrano in rotta di collisione tra loro e con le macchine. Una lingua che provi a esprimere il potere computazionale e il perturbante digitale: la nostra relazione, l’interazione attuale – odierna – dell’uomo con la macchina.

Non si tratta, voglio dire, di scrivere soltanto com’è oggi San Francisco, la stridente San Francisco, ma di andare dietro (non oltre!) la superficie, grattare e osservare, recuperare, esprimere il senso delle nostre esperienze a contatto con il gigantesco magnete digitale – un anello metafisico che ovviamente ricorda quello del CERN -, e cercare di interpretare il senso delle continue collisioni tra quel magnete e i nostri sentimenti e le nostre percezioni, la nostra memoria. La nostra vita. Per capire dove, e come, ci troveremo, quale sarà la nostra posizione al termine di un esperimento, che non ha nulla del Gioco sia chiaro, dove saremo situati al termine di un evento in cui a noi, stavolta, tocca incarnare il ruolo delle particelle.

Servirebbe, per dirla con Del Giudice, «un’educazione del sentire attraverso una rieducazione dello sguardo».

In questo blog ripeto spesso che tra la macchina e l’output dobbiamo preoccuparci molto della macchina, e non solo dell’output. La sintesi necessaria di questa nostra preoccupazione, occupazione vista l’enormità degli effetti sulla nostra esistenza, è tema di scrittura. Difficilissimo tema.

Del Giudice trovò una sua strada. E manca moltissimo la sua voce (speriamo Einaudi ripubblichi presto in formato cartaceo anche Lo Stadio di Wimbledon), la voce che nel taccuino ascolta se stessa afferrare la consapevolezza che il lavoro stava andando per la giusta via. Dopo aver ascoltato una ragazza, nell’auditorio del CERN, suonare il pianoforte, egli scriveva: «oggi c’è stato un momento in cui la piattezza di questa storia mi è sembrata lievitare»; aveva avuto una «visione musicale, esterna e complessiva», un’epifania a dirla tutta. «Per un attimo tutto mi è sembrato chiaro e possibile, pacato e drammatico, compresa la motivazione del mio stare qui, come se da un assoluto deserto alla fine spuntasse qualcosa. Mi sono anche commosso».