Instagram ha appena compiuto 10 anni e festeggia la ricorrenza con un miliardo di utenti, di cui 500 milioni attivi ogni giorno. Eppure, in virtù di quella che appare essere (fino a prova contraria) una vera e propria eterogenesi dei fini, l’applicazione nata e pensata per condividere immagini e video, sta diventando sempre più luogo privilegiato di testi e parole. Si sta alfabetizzando. Essa, come un magnete, attrae a sé limatura di parole.

Basta prestare un minimo d’attenzione e, se fate caso, si noterà una discreta massa di profili e pagine che pubblicano in prevalenza contenuti in cui compare un qualche genere di testo. Attenzione: non si tratta di articoli nel senso tradizionale del termine, ma di un testo rudimentale e pubblicato in uno spazio più simile al bagnasciuga che ad altro.

Osservare Instagram è un’operazione sociologicamente utile e necessaria, non solo perché si tratta di un social network il cui pubblico è in costante ascesa, ma anche perché 2/3 degli utenti sono adolescenti e mezzo miliardo di persone si ferma, ogni giorno, a guardare le Storie (particolare tipo di contenuto visuale che scompare dopo 24 ore). Non occorre riferirsi a Instagram solo per i valori quantitativi in campo, ma per come esso si pone nello schieramento dei social network: a metà tra l’innovazione di TikTok e Triller, e la tradizione di Facebook e Twitter (fa sorridere parlare in questi termini delle creature di Mark Zuckerberg e Jack Dorsey). Fin dalla sua creazione, Instagram orienta comportamenti che poi hanno riflessi sulla vita di miliardi di persone.

Il 41% dei suoi utenti non guarda la televisione regolarmente e il 44% lo utilizza quando si annoia, per ammazzare il tempo. Come altri social network, rappresenta un formidabile costruttore di abitudini e, tra le abitudini emergenti, ve n’è una che riguarda proprio l’irruzione della scrittura.

Per delimitare il campo di questa riflessione, voglio precisare che non sto parlando delle didascalie che accompagnano qualsiasi post e, ugualmente, non sto parlando dei Meme. Ma di una cosa differente, più ampia e se volete più sfumata, eppure innegabile.

Sto parlando di due novità.

La prima: sempre più post contengono esclusivamente testo, senza niente altro a corredo. Un testo senza immagini, un testo senza la necessità di una foto, un testo che non sia corredo di nulla: parole e basta che non svolgono alcun ruolo ancillare rispetto ad altro.

Il testo, appunto, sta lì dove dovrebbe comparire una fotografia, oppure una sequenza di fotografie (fino a un massimo di 10) a dire quel che ha da dire. Un testo anche brevissimo che magari si completa con quanto è scritto e spiegato nella didascalia.

La seconda novità risiede in un testo che compare sempre di più nelle Storie (in maiuscolo) e cioè in quella funzione, come già evidenziato, che ogni giorno mezzo miliardo di persone utilizza per informarsi, per rappresentare la propria vita, per sentirsi parte di qualcosa, per accusare e conversare. Vi sono casi in cui il testo rappresenta il vero, unico e assoluto protagonista di una Storia. Un testo lungo a piacere, che non è un romanzo certo e nemmeno un racconto, ma una sequenza di 15, anche 20 singole Storie (qui non esiste il limite delle 10 slide per un singolo post).

Questo materiale alfabetico che compare nelle Storie può accompagnare immagini, oppure può rimanere lì, da solo, nero su bianco, uno scroll dopo l’altro, a dire quel che ha da dire. Può essere uno screenshot, una copia, di cose scritte da altri, oppure un componimento originale.

Oggi, a 10 anni dalla nascita di Instagram, ci siamo accorti che qualcuno ha cominciato a scrivere e qualcun altro a leggere, lì dove questi due comportamenti non erano previsti. Si tratta di uno sconvolgimento che è maturato a una velocità strepitosa, a un ritmo che difficilmente osserviamo in altre tecnologie e ambienti.

Parole contro le origini di Instagram

Instagram è nato per le foto. Anche quando si chiamava ancora Burbn (in onore del whiskey americano) serviva per due cose: scattare foto e fare check-in in un luogo. L’utente certificava la sua presenza da qualche parte attraverso uno scatto, nulla di più.

Poi Kevin Systrom, il suo creatore, dopo aver analizzato con onestà i dati ha capito che la funzione di registrazione in un luogo appariva secondaria, contava meno: le persone desideravano semplicemente pubblicare immagini. Così, ha cambiato nome all’applicazione e l’ha modificata per condividere fotografie nel modo più elementare possibile. Tre clic e il tuo scatto è online, con filtri ed effetti.

«Il nostro obiettivo non è essere solo un’app per la condivisione di foto, ma anche il modo in cui condividi la tua vita quando sei in movimento», affermava Systrom, nel 2012, ai primordi della sua creatura. Aggiungendo valore alla semplice pubblicazione, Instagram ambiva a essere strumento della rappresentazione dell’esistenza di milioni di umani, attraverso le immagini. Un diario fotografico. Per lungo tempo l’applicazione ha prosperato grazie a questa sola funzione. Fin quando non l’ha acquistata Mark Zuckerberg per 1 miliardo di dollari, e ha imposto ai suoi programmatori di arricchire e trasformare Instagram in una specie di clone, fatto meglio, di Snapchat. Egli ha aggiunto e copiato alcune funzioni da un social network che stava catalizzando l’attenzione dei più giovani e l’ha portato a un successo enorme, planetario. Quelle funzioni erano le Storie: rappresentazioni effimere e impermanenti di porzioni dell’esistenza.

Grazie alle indicazioni di Zuckerberg, adesso centinaia di milioni di utenti scattano foto, producono brevi video e talvolta si registrano in un qualche luogo, consegnando all’applicazione il registro visuale del pianeta. Instagram ha risposto alla sollecitazione, e con i suoi filtri e con le Storie, ha generato una propria originale estetica. Le fotografie in posa, ordinate, simmetriche, dai colori tenui o pastello hanno, a lungo, definito una specie di canone. Che fossero selfie, foto di vacanze, libri, gatti, coppie o colazioni non faceva molta differenza, tutte queste immagini sembravano voler proporre un’aura di positività e serenità. Ancora oggi una parte di utenti prosegue lungo questa china.

In fondo l’interazione di base con un post è rappresentata dal semplice like, il cuore stilizzato. E pure se le Storie prevedono un catalogo di reazioni più articolato, a differenza di Facebook, l’espressione pittografica di rabbia sotto un post non è prevista. La collera non ha un segno distintivo pubblico. Ecco, dentro Instagram, la positività appare paradigmatica, incoraggiata dal design del prodotto.

Problemi da Instagram

Questo modo condividere contenuti alla lunga ha stancato parte della comunità. Esattamente due anni fa il quotidiano britannico Guardian ha registrato un mutamento: Instagram «incoraggia gli utenti a presentare un’immagine vivace e attraente che altri potrebbero trovare nel migliore dei casi fuorviante e nel peggiore dei casi dannosa.Se Facebook dimostra che tutti sono noiosi e Twitter rivela che tutti sono orribili, Instagram ti fa preoccupare che tutti siano perfetti, tranne te». Una ricerca, condotta nel 2017 dalla Royal Society for Public Health (RSHP) una onlus del Regno Unito, su giovani tra i 14 e i 24 anni, e incentrata sugli effetti dei social network relativi ad alcuni indicatori legati alla salute mentale, ha collocato Instagram all’ultimo posto rispetto ad altre reti sociali digitali. Gli intervistati lo hanno considerato il social più dannoso per la qualità del sonno, per l’immagine corporea e di sé, e per i rischi connessi al FOMO (fear of missing out), cioè al sentirsi esclusi, tagliati fuori dalle relazioni, per lo più digitali.

«A prima vista, Instagram può sembrare molto amichevole – ha spiegato Niamh McDade di RSPH al Guardian – , ma quello scorrimento infinito senza troppe interazioni non produce un impatto positivo sulla salute mentale e sul benessere. Inoltre, non hai mai davvero il controllo su ciò che stai vedendo». Condizione questa rafforzata dalla sezione “esplora” che propone contenuti in linea con i gusti dell’utente, ma per lo più popolata da profili e pagine di grande successo, che esprimono quindi metriche inarrivabili per una persona comune.

Non dimentichiamo che ciò che conta nei social network è sempre il peso specifico di ciascun post o Storia, valutato attraverso il numero di commenti, like, condivisioni. Una valutazione sempre quantitativa. Ecco perché, per la maggior parte, la sezione “esplora” risulta popolata da personaggi, da stelle del social network che sono i rappresentanti eponimi di una vita in posa e senza smagliature, davanti alla fotocamera dello smartphone.

Internet ugly

Che l’andazzo fosse questo l’hanno capito per primi gli adolescenti, i quali – per non rischiare – hanno cominciato a produrre sempre meno post. A pubblicare meno quel genere di contenuti che rimangono a lungo, e a lungo trattengono giudizi e commenti, finché non vengono cancellati. E soprattutto hanno cominciato a dedicarsi alle Storie. Per quanto possa andar male, per quanti commenti negativi possa ricevere una Storia, dopo 24 ore essa scade, non è più visibile per nessuno (salvo che qualcuno ne abbia fatto una screenshot); e soprattutto i commenti, gli appezzamenti e la denigrazione sono visibili soltanto all’autore.

Da un certo momento in poi, molti adolescenti hanno cominciato a pubblicare meno foto in posa, a rifiutare programmaticamente questo modo affettato di produrre contenuti carini. Rifiutavano un modo di raccontarsi che sembrava inautentico e, aggiungerei, molto faticoso da sostenere agli occhi del proprio pubblico. Dei propri differenti pubblici che rischiano, in continuazione, di collassare l’uno sull’altro, direbbe Danah Boyd. Se una costruzione dura poco, non corre il pericolo di crollare su se stessa.

Nel 2014, in piena esplosione del fenomeno Instagram, un articolo scientifico pubblicato su una rivista accademica, Journal of visual culture, ha descritto e – in qualche modo – celebrato una estetica centrata sulla bruttezza, in Internet. Anzi è arrivato a definirne il perimetro. L’Internet ugly – scriveva il Journal of visual culture – è un’estetica che passando per la cultura dei Meme celebra «lo sciatto e il dilettantesco, (…) e un’umanità disordinata» che non utilizza filtri e Photoshop. Ovviamente queste considerazioni valevano, e valgono, per tutti quei prodotti che nascono dentro 4chan, 8kun e Reddit, ovvero quelle bacheche che hanno imposto una diffusione planetaria, mainstream e negli altri social network, dei Meme. L’articolo fa una serie di esempi, in tutti compare una porzione di testo a commento di immagini brutte, grottesche, satiriche, scorrette.

In fondo, se ci pensiamo, la riduzione massima dei canoni estetici applicata alla immagini in rete è la scomparsa stessa dell’immagine, una scomparsa che lascia spazio e protagonismo al solo testo. Il massimo dell’Internet ugly è un post di soli caratteri, magari con un font anch’esso sgraziato. Paradossalmente la bruttezza massima raggiungibile per una foto sta proprio nell’assenza della foto e nella sostituzione di questa con un blocco di testo rudimentale.

L’articolo del Journal of visual culture si chiudeva con un’affermazione che risulta in linea con quanto fin qui affermato: «Snapchat ha fatto rivivere la fotografia sciatta proprio quando Instagram aveva filtrato l’intera esperienza umana trasformandola in Polaroid baciate dal sole, tutte identicamente bellissime. Per milioni di utenti che condividono foto, Snapchat ha reso il brutto nuovamente di moda, lo ha reso nuovamente bello».

Insomma questo movimento che ha trasformato la bruttezza rendendola cool, alla moda, ha conquistato il social network fondato da Kevin Systrom, che però, ricordiamolo, era finito sotto la scure di Mark Zuckerberg, il quale aveva deciso di entrare in una delle sue periodiche modalità distruggi (“destroy mode”). Copiando Snapchat per distruggerlo e per conquistarne gli utenti, il fondatore di Facebook aveva anche importato dosi massicce di Internet ugly all’interno di Instagram.

La bruttezza abbandona la dimensione del web nella sua interezza e diventa paradigma di un singolo social network.

Ecco il titolo di un pezzo di Mashable del luglio 2016: «Instagram brutto (Ugly Instagram) è l’unica cosa buona rimasta su Internet». E nell’articolo l’autore aggiunge: «il mondo reale è ancora molto brutto, dopotutto».

Il racconto del mondo passa per una ricerca veritiera delle cose brutte da mostrare. Ritorna alla memoria la meravigliosa definizione di romanzo data da Stendhal: «uno specchio che uno porta lungo una strada. Ora riflette l’azzurro dei cieli, ora il fango dei pantani».

Non solo Meme, quindi, ma anche materassi scaricati per strada, giardini orribili, costruzioni da abbattere, statue penose, gli esempi sono tutti tratti da un account che celebra la bruttezza in Australia. A essere onesti, nulla che non sia già stato detto e scritto da Gillo Dorfles o da Umberto Eco, ma una simile prevalenza del kitsch fa sorridere perché si oppone alla prevalenza del carino che invece ha dominato e domina tuttora in molti profili Instagram, e in tanta conversazione.

Questa dialettica, però, non si risolve contrapponendo foto brutte a foto carine, ma si afferma mutando completamente la geografia dei contenuti privilegiati.

Una volta esautorata l’immagine dal cuore di Instagram, una volta contestato alla radice il vizio compositivo che strangolava ogni foto nel social network, la dimensione tipografica dell’espressione di sé ha potuto trovare uno spazio libero, uno spazio che le foto brutte avevano reso contendibile. Internet ugly è stata insomma una delle fasi intermedie che hanno reso il testo protagonista del social network.

Oggi tuttavia dobbiamo notare che Zuckerberg non ha mollato la presa sulle immagini e ne ha anzi riaffermato la centralità. Non potrebbe essere altrimenti. Egli, infatti, ha messo al centro della sezione “esplora” i nuovi Reel (agosto 2020), una tipologia di video del tutto simile a quella che gli utenti realizzano dentro TikTok.

Esiste un elemento che sembra fare da ponte tra alcuni fattori di cambiamento, che a breve prenderò in esame, e queste considerazioni sulla bruttezza di Internet e di Instagram, e cioè l’utilizzo di video in diretta. Questa funzione, lanciata a metà 2017, dopo il lockdown ha raccolto un enorme successo, molti utenti l’hanno scelta come formato principale per raccontare storie e condividere le proprie idee all’interno del social network in una stagione unica della loro esistenza. In fondo, a osservarla dalla prospettiva del primo Instagram, si tratta di una derivata dell’Internet ugly. Parlare davanti alla fotocamera del telefono non presenta nulla di carino, e per quanto si possa essere capaci, la composizione dell’immagine sconta limiti evidenti, la regia di una diretta appare brutta per forza di cose. La diretta Instagram è davvero quasi sempre ugly: fatta da un divano o da un terrazzo, l’inquadratura appare un po’ rabberciata, il viso deformato, la prospettiva bislacca.

Da una resa visiva incerta, al movimento verso una soluzione che espelle l’immagine e la sostituisce con puro testo, il passo è davvero breve.

I fattori di cambiamento

Alcuni fattori di cambiamento – proprio nel biennio 2019-2020 – hanno inciso profondamente sul modo di utilizzare tanto il social network quanto le parole.

Per prima cosa l’età media si è progressivamente alzata. Con l’esodo dei ragazzini verso TikTok, dentro Instagram la popolazione adulta attiva è aumentata. Movimento che ha portato con sé una maggiore facilità e naturalezza nell’utilizzo del testo. Circa un terzo degli utenti ha più di 35 anni e il 33,8% ne ha tra i 25 e i 34.

Il secondo fattore che ha mutato le coordinate di utilizzo è stato il lockdown. «Stare 3 mesi con il cellulare in mano ha complicato le cose», mi ha spiegato una social media manager che lavora su Instagram da anni. Insomma bisognava escogitare modi alternativi per catturare l’attenzione degli utenti, visto che stando dentro casa, i feed tendevano a somigliarsi tutti. Se i personaggi pubblici si si sono lanciati in dirette, una cospicua parte del pubblico, comprese molte aziende, ha cominciato a inserire esclusivamente testo nei post e nelle Storie. In primo luogo perché emergeva come novità, come un inciampo rispetto alla normale fruizione. Nelle parole della social media manager il ragionamento poggiava su una premessa del genere: «“ehi tu, ferma la storia, continua a leggere qui. Ho qualcosa da dirti”. Una sorta di appello, per smuovere e riattivare l’energia dell’utente dall’apatico scroll». Nel planetario flusso di autocoscienza che ha generato il lockdown, molti hanno sentito il bisogno di mettere nero su bianco la propria esperienza, tentando una strada differente da un racconto in soggettiva che non era più basato sul video, sulle immagini, ma che vi annetteva le parole, e in alcuni casi lo sostituiva con le parole.

Da ultimo Black Lives Matter ha ulteriormente radicalizzato questo processo. Le manifestazioni che hanno attraversato tutti gli Stati Uniti e hanno coinvolto milioni di persone, moltissimi giovani, sono state un formidabile acceleratore di comportamenti e abitudini nel social network. Una simile partecipazione richiedeva, infatti, informazioni capillari, continue e una organizzazione ramificata. I manifestanti avevano bisogno di notizie di servizio, appuntamenti, servizi di soccorso o legali, comunicazioni operative per partecipare ai singoli appuntamenti in decine di Stati e migliaia di città, contenuti politici, citazioni e slogan; tutto un armamentario che stava con naturalezza in Facebook, nei blog o dentro Google Doc, e che aveva, invece, difficoltà a essere raccontato attraverso un’immagine. Serviva una porzione anche minima di testo per coordinarsi e allinearsi in uno spazio digitale vissuto da un pubblico differente, più giovane, e in uno spazio differente. E così tutto ciò di cui i sostenitori di Black Lives Matter avevano bisogno, un bisogno culturale e informativo, si è fatto immediatamente testo nell’ecosistema digitale che occupavano. Quindi anche dentro Instagram.

Sulla scorta di Black Lives Matter anche altri movimenti, su tutti quello femminista, in Italia e all’estero, hanno sviluppato una presenza di contenuti scritti affidati ad Instagram. Sono molte le attiviste che hanno radicato la propria presenza nel social network attorno ai temi della difesa dei diritti delle donne, con modalità di comunicazione inedite, ma in sintonia con i nuovi pubblici di ragazze che popolano Instagram. La sensibilizzazione su questi temi passa per lunghe Storie composte – in alcuni casi – esclusivamente da materiale scritto, senza alcuna immagine a corredo. Che vengono riprese, condivise e rilanciate dalla community con l’obiettivo di aumentare l’audience, senza dover passare per le forche caudine della pubblicità.

Le parole dentro Instagram sono state impiegate, per lo più, per uno scopo rivendicativo e, in qualche maniera, politico, e con un fine essenziale all’interno dello spazio digitale: quello della costruzione di una comunità (social community building).

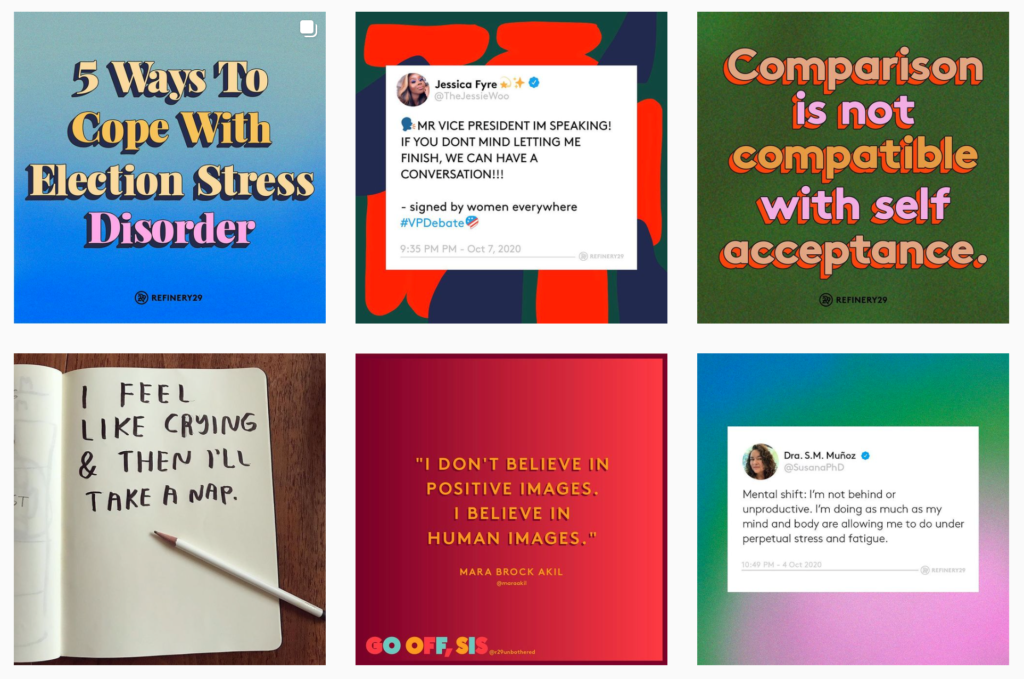

Poche analisi sono state condotte nella direzione di una più ampia comprensione delle dinamiche e delle ragioni dell’irruzione del testo dentro il social network delle immagini. Un articolo di Axios dello scorso agosto cita alcuni esempi che, però, confermano l’idea di un mutamento che ha coinvolto pagine dal pubblico molto ampio.

È il caso di Refinery29, un profilo che diffonde contenuti femministi e legati a Black Lives Matter. Nel corso di quest’anno, i post che contengono testo sono passati dal 42% di gennaio al 72% di luglio. Comportamento simile per Business Insider, pagina di una testata che diffonde notizie economiche e finanziarie, passata dal 5% al 48% di contenuti che contenevano un qualche testo, sempre tra gennaio e luglio 2020. Si tratta di due profili statunitensi che dispongono di una community molto vasta: il primo ha 2,8 milioni di follower, il secondo 2.3 milioni. Il profilo di ProPublica, organizzazione di giornalismo investigativo indipendente, invece, pubblicava da prima contenuti testuali. Bene, nel corso degli ultimi sei mesi il suo pubblico – secondo i dati di CrowdTangle – è cresciuto del 70%.

Irrompe la parola

Insomma, a un certo punto gli utenti hanno cominciato a utilizzare la parola al posto – e nel posto – delle immagini. Nell’ecosistema digitale alcuni considerano la parola un segno grafico come un altro (affermazione perentoria di un imprenditore tecnologico, ascoltata a un convegno sull’intelligenza artificiale). Un segno, e basta, si prescinde dal significato, che se arriva, arriva dopo.

Diversi fattori combinati hanno prodotto una specie di movimento carsico, con il testo che emerge in più punti della geografia di Instagram. Non è assolutamente maggioritario, ci mancherebbe, ma risulta ben visibile e con caratteristiche che si stanno definendo. Anche le aziende lo utilizzano (Coca Cola, McDonald) e pure la politica (Joe Biden) sta avvicinandosi a una comunicazione testuale minima, nel regno delle immagini.

Immaginiamo che Mark Zuckerberg stia osservando un simile processo con curiosa, solerte, attenzione.

Dopotutto questa vicenda ha avuto inizio nel momento in cui l’editor delle Storie, lo strumento che consente all’utente di pubblicarle, ha aggiunto alle funzioni di base la possibilità di inserire un testo, di poterlo formattare, di cambiare stile, grandezza, colore e font.

Se potessimo umanizzare la macchina, diremmo che l’algoritmo di Instagram ha un atteggiamento schizofrenico di fronte ai suoi utenti che scrivono anziché scattare fotografie. Da un lato l’algoritmo non lo ama, perché nel cuore del social network abitano le immagini, ed esso è stato pensato e costruito intorno alle immagini, fisse e in movimento. Non a caso, quando si pianifica pubblicità, sia per Instagram che su Facebook, bisogna evitare un post sponsorizzato che contenga più parole che contenuto visuale; perché una pubblicità con più parole che immagini viene penalizzata o addirittura rifiutata dal sistema. Performa meno, come dicono gli esperti di digital marketing. Almeno fino ad oggi, perché – come vedremo più avanti – questo divieto potrebbe addirittura cadere.

Dall’altro però, l’algoritmo ama il testo perché esso incide su una metrica essenziale ai fini della valutazione di un singolo post e cioè il tempo di permanenza su quel post. L’algoritmo assegna una specie di punteggio ai contenuti e, tra i valori in campo, risalta il tempo che un utente trascorre alle prese con un singolo contenuto, per leggerlo o guardarlo, per valutarne i commenti o commentarlo. Ecco, le parole impongono all’utente una sosta, perché esse hanno bisogno di un tempo superiore a quello di una fotografia per essere lette e comprese, il tempo necessario a decifrarne il senso. Le persone guardano le Storie, non le ascoltano e quindi guardano le parole e, in caso di interesse, le leggono. Nel continuo e ossessivo scrolling delle Storie e dei post, evidentemente serviva una cosa che andasse oltre un viso parlante e un fantasmagorico catalogo di pose, luoghi e prodotti.

Le lettere generano una sorprendente alternanza nel fluire delle immagini, erigono un ostacolo che tuttavia ha una propria capacità di seduzione. Proprio perché interrompe una sequenza prevedibile, il testo conduce letteralmente l’utente da un’altra parte rispetto al comportamento standard.

Come sostiene la social media manager, sembra paradossale ma «il testo fa appello all’attenzione dell’utente molto più di una foto». Una volta che una persona ha interrotto lo scroll delle Storie, la capacità attrattiva e di seduzione delle parole dovranno trattenerlo ulteriormente, interessarlo e spingerlo a leggere un’eventuale sequenza, a coglierne il senso, frammento per frammento finché non si compone un discorso, un racconto.

Un testo rudimentale

Tutta questa lunga premessa serve però a delimitare meglio il tema di questa riflessione. Dobbiamo infatti chiederci quali siano le qualità di questo testo che compare nelle Storie, a mio avviso il più innovativo e influente tra i tipi di testo che hanno fatto irruzione dentro Instagram.

Definirei il testo presente nelle Storie un testo rudimentale, basico, se vogliamo anche democratico, accessibile a chiunque. «Soggetto-verbo-predicato: il grado zero della frase»; rubo, si parva licet, una definizione di Franco Moretti applicata ai versi di Walt Whitman.

I contenuti testuali nelle Storie propongono un grado di complessità minimo, e non richiedono alcuno sforzo interpretativo. Per lo più offrono elenchi, citazioni, perle di saggezza, numerazioni, slogan, preghiere, affermazioni apodittiche, haiku, moniti, brani motivazionali, qualcosa che sia inspiring come richiedono gli americani. Ma talvolta compaiono esposizioni di ragionamenti e pensieri più articolati, per quanto può esserlo un percorso di idee lungo al massimo mezza pagina.

Si tratta di atomi di senso disposti in sequenza che evidenziano un riferimento all’attualità stringente, composti che reagiscono agli argomenti di tendenza. Oppure che manifestano il carattere esattamente opposto: sono senza tempo.

Questi atomi costituiscono l’ennesima declinazione del concetto di contenuto digitale, uno dei mattoni su cui le techno-corporation hanno edificato il proprio dominio. Una categoria aperta, quella del contenuto, le cui caratteristiche unificanti sono l’esistenza di un link, la sua misurabilità e il fatto di essere condivisibile nello spazio digitale (shareable). Un contenuto possiede caratteristiche e formato variabile: dalla notizia giornalistica alla favola, dall’articolo scientifico di un premio Nobel a un pezzo complottista, da una Storia di Instagram, appunto, a una galleria di foto, da un video a un Meme. Il testo nelle Storie rappresenta l’ennesima declinazione della categoria contenuto, ancora una volta non inserita in un contesto che gli attribuisca un senso in relazione ad altri contenuti (com’è l’articolo all’interno di un giornale), slegato da una narrazione che non sia pura istantaneità, pura sequenza e in una prospettiva che non possiede alcuna gerarchia.

Nonostante i limiti, le parole dentro le Storie possono essere considerate giochi di verità in cui la consapevolezza poetica dell’autore è variabile, per lo più inesistente; anche se non sempre è così. In ogni caso, che questi discorsi mostrino una assoluta contiguità con la vita di chi scrive appare indiscutibile, come tutte le forme espressive che prendono forma nei social network. La volontà di rappresentazione di un proprio punto di vista risulta centrale, come pure la mediazione della piattaforma si rivela altrettanto indiscutibile.

La piattaforma non lascia libertà di composizione: l’utente scrive alle condizioni poste da essa, condizioni materiali in primo luogo, di funzioni abilitate. In fondo l’esito – la riuscita anche in senso performativo – di qualunque testo discende sempre da un negoziato implicito tra le esigenze di chi scrive e l’apparato regolatorio messo in campo dalla piattaforma. Con la certezza che una simile dialettica pende sempre dalla parte del social network. Dopotutto vale per qualsiasi tecnologia: anche il libro prevede da sempre poche soluzioni, parole e immagini; e il cosiddetto libro popup è comparso in tempi piuttosto recenti e per un pubblico di lettori limitato (i bambini).

Talvolta il testo appare costituito da blocchi, formule che si ripetono in contesti multipli. Questo accade quando la Storia e il suo testo commentano altro: un’immagine, un video, altre parole, altri materiali che vengono caricati dentro la Storia stessa proprio perché possano essere interpretati, annotati, soprattutto criticati. Una specie di glossa, una postilla che tuttavia appare differente dal commento su Facebook, proprio perché – come vedremo più avanti – la risposta simultanea non è abilitata. L’algoritmo qui esclude la possibilità del formarsi visibile, sincronico, di un discorso come in una chat, come nei commenti su Facebook.

Questa glossa a un altro contenuto incarna una delle principali forme della scrittura dentro Instagram; un testo assolutamente postmoderno che procede per «accumulo e congerie di frammenti», avrebbe detto Arbasino. La glossa esalta o svilisce un altro contenuto, oppure cerca «di purificare, di strappare dal contesto, di distruggere» porzioni di presente e di narrazioni di esso.

Il testo delle Storie non può manifestare alcuno stile. D’altronde non è possibile articolare uno stile sul bagnasciuga: al limite puoi scommettere su uno slogan che faccia fermare chi passeggia sulla spiaggia, ne puoi misurare l’efficacia dal punto di vista numerico; come molti altri slogan anche questi svolgono una funzione: servono a promuovere un profilo e a riconoscersi (o specularmente differenziarsi) nella comunità dei seguaci del profilo che ha lanciato lo slogan.

Lo slogan non può quasi mai farsi racconto, narrazione.

D’altronde l’ambiente in cui questi scritti compaiono non consente molto altro. Lo spazio di scrittura è più condensato di quello di Twitter, pochi caratteri. Provate a scrivere in una Storia e vedrete che al massimo entrano una manciata di frasi.

Di fronte a uno spazio così esiguo la complessità del testo si riduce ai minimi termini. Ogni volta che questo ostacolo viene ignorato, l’utente sarà costretto a bloccare la Storia per leggerla, indugia sul contenuto finché non ha compreso di cosa si tratta. Di sicuro non è una pagina di carta e nemmeno l’equivalente dell’articolo su un sito internet.

Memoria labile e mobilitazione forte

Se le possibilità di comprensione sono alte, quelle di memorizzazione sono davvero basse, a causa dell’assenza di un supporto cartaceo, come scrive Maryanne Wolfe in Lettore vieni a casa. Premessa che vale per gli e-reader e vale dunque, a maggior ragione, per uno spazio di scrittura che vede nell’impermanenza la sua prima qualità.

La memoria di queste parole appare labile, ci seduce nell’istante in cui le leggiamo: le dimentichiamo subito perché siamo già passati alla Storia successiva. Tant’è che quando il testo assume una complessità maggiore o l’autore sente di bisogno di depositare, cementare, quanto ha scritto, egli deve rivolgersi alla tecnologia per fissare le sue parole, per non farle sparire.

Il social network consente infatti di mettere in evidenza alcune Storie: contenuti che l’autore espone a futura memoria, come materiale d’archivio, per i follower che non hanno potuto leggerli, superando la caducità dello spazio in cui sono state prodotti. Operazione che serve anche a puntellare l’immagine dell’utente che le ha scritte. Le Storie in evidenza costituiscono, infatti, la bibliografia che si fa estensione della biografia presente in ogni profilo. Concorrono a raccontare meglio chi sia l’autore.

Per queste stesse ragioni, per questa immediatezza di superficie, e soprattutto per il fatto che abitano uno spazio nato per attivare reazioni stabilite dalla piattaforma (le 8 emoji e il commento sono la base di una possibile reazione ma sono previsti anche sondaggi e domande), le parole dentro Instagram devono possedere una speciale capacità di mobilitazione.

La mobilitazione emotiva forte e immediata tipica dello spazio digitale. E forse proprio questa è la qualità più eminente richiesta alle parole che abitano Instagram. Parole d’ordine che rafforzano idee, posizioni, le diffondono, le fissano, ratificano una polarità, ma forniscono anche argomenti a queste posizioni.

Il testo nelle Storie e nei post ha avuto una funzione importante durante le manifestazioni di Black Lives Matter e, molto, nella costruzione della comunità di giovani utenti femministe, soprattutto qui in Italia. Il racconto e le parole dentro Instagram hanno facilitato la pianificazione delle proteste negli Stati Uniti, come ho già detto, sia sul piano politico che su quello organizzativo.

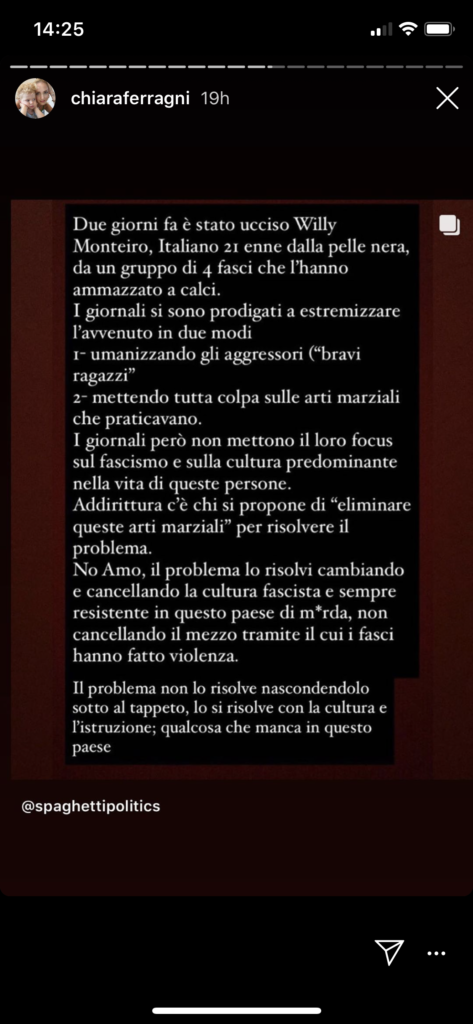

Tra l’altro, in presenza di argomenti che monopolizzano l’agenda (la vicenda della morte di Willy Monteiro ha visto una Storia di @spaghettipolitics ripresa dalla top influencer Chiara Ferragni rivolta ai suoi 21 milioni di seguaci), un testo condiviso da personaggi influenti di Instagram alimenta la conversazione, sensibilizza comunità, crea parole d’ordine a tempo, modificando la natura stessa del social network delle immagini.

In questo senso Chiara Ferragni e, con lei, altri influencer non hanno altra scelta che non sia quella di utilizzare il testo per dimostrarsi sensibili su alcuni temi. Un qualsiasi influencer, figuriamoci Ferragni,non poteva scegliere una fotografia per condannare – in maniera un po’ articolata – un gesto come quello degli assassini di Willy Montero, servivano le parole. Esistono ed esisteranno sempre foto che testimoniano attenzione a una causa, nell’ecosistema dei social network, basti pensare ai post completamente neri per Black Lives Matter; tuttavia se l’obiettivo è quello di proporre una riflessione minima che vada oltre una semplice attestazione di vicinanza, serve altro. Ferragni ha scelto di condividere parole che sono state scritte da un altro profilo, certo, ma comunque di parole aveva bisogno in tale circostanza.

In questa sede non possiamo non sottolineare che l’elezione di Joe Biden ha giovato anche della mobilitazione digitale di tante comunità giovani che, per la prima volta, sono andate al voto. E che arrivavano da un’esperienza associativa del tutto simile a quella che stiamo qui descrivendo. L’esito di questa mobilitazione emotiva forte ha condotto tanti ragazzi alle urne. Molte comunità di altrettante minoranze sentivano come doverosa una propria implicazione nella battaglia contro Donald Trump. In fondo – oltre che per ragioni politiche – Trump ha rappresentato il simbolo perfetto per la polarizzazione che sembra essere il portato naturale di qualunque dibattito digitale, che prende corpo nei social network. A fronte di questa polarizzazione gli utenti avevano una call to action – per utilizzare un termine della comunicazione – o conversione – per utilizzarne uno del marketing digitale – che consisteva nella registrazione al voto e poi nel voto medesimo.

C’è da capire se questa mobilitazione, se questa comunità di differenti community, e minoranze, saprà trasformarsi in qualcosa d’altro. Se alla mobilitazione corrisponderà una mobilitazione nello spazio fisico. E se le parole da slogan avranno la forza di diventare atti, politica.

In assenza di conflitto

Alla luce di queste considerazione dobbiamo ammettere che nello spazio di Instagram vive una contraddizione profonda, anzi più contraddizioni profonde. Quel testo che mobilita non promuove però un conflitto, in primo luogo non promuove un conflitto nello spazio digitale. Più in generale un testo dentro questo ambiente, per quanto possa essere radicale, rimane una specie di soliloquio rivolto alla propria bolla di contatti già allineata rispetto al tema, al massimo attiva – come già detto – una comunità nello spazio digitale. Già alcuni anni fa, Rossana Rossanda ricordava che «il radicalismo del linguaggio non è l’azione radicale, ce ne passa tra uno e l’altro».

Peraltro il web 2.0, quello dei blog e dei social network, è nato proprio attorno al singolo e alla possibilità che egli instauri una dialettica digitale, in un teatro vasto o minuscolo a piacere; questa dialettica è cresciuta in condizioni teatrali, spettacolari, di fronte a un pubblico che ne coglie la portata performativa. Se ci riflettiamo, cos’è un commento se non l’innesco di un duello verbale? Con il web 2.0 l’utente ha cominciato a dire la sua, a esprimersi in maniera conflittuale, a generare innumerevoli e infiniti punti di vista. Finché sull’onda di tante cause, ma attivata da condizioni specifiche nello spazio digitale (la cd. coda lunga), abbiamo assistito a quella privatizzazione e tribalizzazione della verità di cui parla Maurizio Ferraris.

Nei blog, nei forum, nelle chat, nei social network, molto più di quanto il vecchio web 1.0 consentisse, abbiamo assistito a un’esplosione della scrittura in forme molteplici. E con essa a forme di contrapposizione crescenti. La realtà e il conflitto – di conflitto digitale si tratta – hanno squarciato il velo utopico della Internet primigenia, quella comunità di eletti che somigliava a una specie di Repubblica platonica digitale degli scienziati. La sola possibilità di una funzione che abilitasse il dialogo tra le persone, ha poi tradito in parte i suoi fini e ha rivelato l’esistenza di un odio che avevamo nascosto sotto al tappeto, come polvere del nostro risentimento.

Facebook e Twitter hanno prosperato, forse anche loro malgrado e sicuramente oltre le intenzioni dei rispettivi fondatori, sulle riserve e sull’estrazione di odio da sacche diffuse di risentimento. Giacimenti attivi in tante comunità di utenti (quasi sempre speculari a blocchi sociali) che si sentivano minoranze, discriminate, e senza voce. Queste riserve di odio, definiamole così per comodità, hanno giovato alla vitalità dei social network.

Il conflitto produce conversazione e alimenta – come già sottolineato – il peso di un singolo post, sola unità di misura che conta per le techno-corporation, e cioè la quantità di reazioni espresse su un contenuto. L’indice di quanto un post interessi o divida il pubblico è la somma di tutti i commenti, le condivisioni e le reazioni che arrivano su quel singolo post. Più è alto questo indice, più un post può dirsi di successo. Ecco dunque una valutazione meramente quantitativa e che esclude, com’è naturale, un’analisi della qualità delle risposte. Fatto, questo, che ha creato seri problemi di reputazione alle techno-corporation (tutto il tema dell’hate speech è di fondo irrisolvibile, come pure quello delle cosiddette fake news).

Questa impostazione vale, grosso modo, per Facebook e Twitter. L’algoritmo di Instagram, invece, ha abilitato funzioni che contemplano un conflitto digitale depotenziato, funzioni che hanno ridotto la portata distruttiva della discussione. E nel corso del tempo, la proprietà – Mark Zuckerberg decide in prima persona su questioni tanto rilevanti – ha addirittura deciso di rimuovere il numero di like attribuiti a un post. Decisione che ha diminuito l’importanza polemica e simbolica di un singolo post agli occhi di altri utenti. Aver eliminato quel conteggio in pubblico ha, insomma, tolto carica magnetica ai singoli contenuti, riducendo la possibilità di una discussione violenta. Ma l’argomento più forte, per quel che ci riguarda, sta nella constatazione che nel social network fondato da Systrom non è consentito rispondere in pubblico a una Storia. L’unico modo per commentare è mandare un messaggio all’autore della Storia.

Si può invece scrivere una risposta sotto un post, che però ha un valore minimo se la paragoniamo all’evidenza che hanno i commenti sotto un post di Facebook.

Giova ripetere che l’utilizzo di Instagram può risultare davvero basico, e limitarsi al solo scroll dei contenuti, e a un’interazione che si traduce nel mettere o meno un like. In definitiva molti utenti si limitano a scorrere e guardare di sfuggita fotografie e Storie, e basta.

Certo, nel corso del tempo, il social network ha abilitato molte altre funzioni, effetti e filtri, possibilità di interazione e comunicazione, ma non ha mai aperto a un’interazione in cui fosse visibile il formarsi del botta e risposta, il prendere corpo della dialettica tra utenti. Ecco perché il conflitto digitale qui è depotenziato. E quindi, ritornando alla pubblicazione di un testo, questa risulta meno conflittuale perché sono esclusi alcuni dei tipici effetti collaterali della conversazione in rete. Non esiste il flaming o trolling, e cioè tutta quella gamma di comportamenti provocatori che accendono discussioni su discussioni, in virtù della visibilità delle discussioni stesse.

Insomma in assenza di una conversazione manifesta a tutti, in assenza della sequenza di commenti e risposte che accendono gli animi e trasformano i duellanti in personaggi pubblici, in assenza di tutto questo, le Storie di Instagram risultano un terreno davvero fertile per una scrittura al riparo da discussioni sincroniche. Ovviamente a condizione di ignorare i messaggi che arrivano in privato. Come già sottolineato, chi gestisce un profilo o una pagina può provocare il dibattito attraverso la glossa, l’interpolazione, l’inserimento e la citazione delle Storie altrui. Si tratta di un conflitto a bassa intensità, una forma di trolling a scoppio ritardato, in cui l’interlocutore – il rivale – dovrà rispondere altrove, e cioè dal proprio profilo. Alcuni influencer, peraltro, hanno anche cominciato a condividere screenshot di messaggi offensivi che ricevono in risposta a Storie da loro pubblicate. Si tratta di un meccanismo di disvelamento dell’odio, della sua evidenza pubblica, per messaggi che appartengono alla categoria dei cosiddetti hater: persone aggressive che attaccano verbalmente e in maniera violenta altri utenti. Questa condivisione possiede, tra le tante finalità, anche quella di aggregare i propri seguaci, di mobilitarli a propria difesa, di creare insomma un senso di comunità che è uno degli obiettivi primari di un social media management efficace.

Se dovessimo traslare nello spazio fisico una discussione nei social network per evidenziarne le differenze, vedremmo una contesa tra due persone dentro Instagram come due palchi allestiti in due piazze lontane di una stessa città, con un botta e risposta asincrono, di fronte a pubblici differenti; laddove il conflitto su Facebook o Twitter appare come una feroce litigata uno di fronte all’altro, uno scontro in sincrono dai toni alterati, nella stessa piazza, in cui la violenza verbale può raggiungere livelli notevoli.

Un’ultima considerazione relativa al testo pubblicato dentro Instagram. Esso non può svolgere una funzione diaristica, di autoanalisi, esso non potrà mai rappresentare il monologo di chi, attraverso le parole, interroga se stesso. Come facevano – e fanno tuttora – molti blog. Eppure non manca una rilevante componente intimistica nelle diverse varietà di Storie che gli utenti pubblicano ogni giorno. Esiste un gran numero di persone che tenta una via poetica, per così dire, del testo su Instagram. Ma troppo labile è la superficie sulla quale è scritto, troppo rapido il meccanismo con cui si volta pagina.

Al contrario, le parole di rivendicazione socio-politica hanno dalla loro la possibilità essenziale nello spazio digitale di creare e alimentare polarizzazione, di dividere, di costruire comunità attorno a simboli, nemici o amici. Obiettivo che un testo intimista non può in alcun modo raggiungere.

In definitiva qualunque testo nelle Storie e nei post ha sempre un obiettivo performativo: numero di letture, commenti, reazioni, condivisioni. Successo e dopamina per gli utenti; ricavi per il social network. Non può essere altrimenti. Questo aspetto ricorda, in caso di amnesie ingiustificate, che per quanto nobile appaia la finalità delle parole dentro il social network, esse stanno lì come materiale che definisce ancora meglio gli interessi di chi legge e di chi scrive, per vendere in maniera sempre più precisa pubblicità.

Materiale per fare bella figura

La sensazione, leggendo molti testi nelle Storie, è che essi abbiano un valore conseguente al tempo che abitiamo. Consentono di argomentare qualcosa in una cena tra amici (esiste addirittura un profilo Instagram di un contenitore para-giornalistico che si propone come spazio «per capire ciò che ci circonda e fare un figurone a cena»). Queste parole, in definitiva, consentono di specchiarsi in stati d’animo senza fare lo sforzo, attivo, di una lettura che obblighi a tempo, concentrazione, raccoglimento, quella lettura profonda di cui parla ancora Maryanne Wolfe.

Eppure abbiamo di fronte testi estremamente vitali, altrimenti non potrebbero suscitare quella mobilitazione emotiva forte di cui ho parlato. Spesso raccontano e commentano fatti di cronaca con l’aggiunta – essenziale – di un giudizio, di un punto di vista. Il tutto estremamente conciso, rapido, senza particolare profondità, ma ugualmente torrenziale, un flusso di parole inesauribile. Annota in “Non siamo gli ultimi” Massimo Rizzante: «non si scrive qualcosa. Si scrive e basta. Ci si mette a scrivere, tanto che (…) scrivere oggi ha smesso di di essere “un verbo transitivo”».

Eppure con questo genere di testo noi dobbiamo fare i conti già da adesso.

Intanto perché ha assunto un’importanza cruciale: sono certo – pur senza possedere alcun dato a riguardo – che la condanna dell’omicidio di Willy Moreno, condivisa da Chiara Ferragni, sia stata la dichiarazione scritta più letta in Italia in quei giorni. Nessun politico, nessun commentatore, nessun giornalista può sognare, nemmeno lontanamente, di arrivare a un tale numero di lettori per le parole che affida a un quotidiano, sia esso cartaceo o digitale.

Un nuovo tipo di testo

Ritengo sia necessario studiare le articolazioni di queste parole, analizzarne l’assetto e le funzioni, anche il loro essere rudimentali, perché per molti esseri umani sarà ciò che rimarrà della parola scritta. Anzi, di quanto già rimane della parola scritta, perché questo movimento va declinato al presente: osserviamo la memoria dell’acqua di ciò che un tempo alcuni di noi consideravano parola scritta.

Un’altra considerazione riguarda il modo in cui gli utenti adattano i loro comportamenti e le loro esigenze all’emersione e al dominio di nuove piattaforme. Più i social network sono popolati, più diventano onnicomprensivi, nel senso di spazi di aggregazione e conversazione in cui si fa di tutto, si cerca di fare di tutto e piano piano diventa possibile fare di tutto. Nel momento in cui molte persone hanno smesso di trascorrere il loro tempo dentro Facebook per andare su Instagram, alcune delle cose che facevano dentro Facebook volevano continuare a farle, e hanno trovato il modo di farle anche dentro Instagram. Sta succedendo qualcosa di simile anche con TikTok, i cui contenuti stanno diventando sempre più simili alle Storie di Instagram, in termini di contenuti e di format diciamo.

Insomma l’eterogenesi dei fini di cui abbiamo parlato in apertura appare una specie di elemento dialettico e naturale delle piattaforme. Da un lato abbiamo le esigenze di comunicazione degli utenti, dall’altro il potere delle funzioni che la macchina abilita; e proprio da questa sintesi – in cui la componente algoritmica ovviamente conta di più – emergono nuove abitudini, talvolta impensabili rispetto alla missione originaria di una piattaforma.

Rimane da sottolineare quanto, ancora una volta, la velocità sia un paradigma su cui si fonda il successo dei social network e di tutte le piattaforme. Il mutamento di linguaggio all’interno di un ambiente tecnologico è stato rapidissimo, in pochi anni una porzione enorme di utenti ha smesso di pubblicare per lo più fotografie e ha cominciato a scrivere. Oppure ha cominciato ad alternare immagini a parole. Si tratta di un cambiamento fulmineo se pensiamo al numero di soggetti che ha coinvolto e al numeri di anni (mesi?) in cui si è prodotto.

In conclusione, una considerazione che parte dalle scelte che avvengono in uno dei settori strategici di Instagram e Facebook, quello pubblicitario. In questo senso, che il testo abbia smosso comportamenti consolidati e alcune convinzioni della techno-corporation fondata da Zuckerberg, emerge da alcune indiscrezioni che parlano di una possibile eliminazione della quota massima del 20% di testo presente in un post pubblicitario, affinché questo possa essere sponsorizzato. Un tecnicismo di enorme valore e che fin qui ha misurato, letteralmente, la qualità di parole che potevano comparire in un messaggio pubblicitario pubblicato nel social network. Se le anticipazioni dovessero essere confermate, dovremo convenire che una specie di dogma della pubblicità digitale possa finalmente cadere: sulle piattaforme del gruppo Facebook si potrà cominciare a fare pubblicità non solo visuale e con minime porzioni di testo, ma anche esclusivamente testuale. Una rivoluzione: nel cuore dei due social network, le parole hanno raggiunto lo stesso grado di importanza delle immagini, tanto da poter essere oggetto di sponsorizzazione.

Oggi Instagram è sempre meno un patchwork visuale, di fotografie e video, e sempre più un contenitore ibrido di fotografie e parole, di video e testi. Questa alfabetizzazione del social network rappresenta una profonda novità, forse una delle più significative dal punto di vista dello sviluppo, se pensiamo al modo con cui era stato progettato e realizzato da Systrom.

Molti ragazzi esauriscono tutta la loro esperienza informativa dentro questo spazio. E già adesso una parte consistente del loro intrattenimento, dalle forme inedite e molteplici, si consuma all’interno del social network. Il testo è parte di queste due attività, non possiamo non seguirne l’evoluzione. E ugualmente possiamo immaginare che per tanti di loro, a parte quelli loro chiesti dalla scuola, i testi di Instagram sono i soli che producono o che leggono autonomamente, o sono quelli cui si rivolgono con particolare attenzione e dedizione nel corso della loro giornata.

Senza presunzione, andrà capito come si evolverà il testo dentro le Storie, dentro un oggetto così disegnato dai progettisti e dalle interazioni dello stesso testo con l’algoritmo; oggetto che però potrà mutare, potranno mutarne le funzioni in capo agli utenti, in ragione di nuovi obiettivi di business.

Dovremo chiederci se i testi, cresciuti dentro una cornice che produce narrazioni a scomparsa, saranno in grado di produrre narrazioni che, pur scomparendo, rimarranno nella memoria dei lettori. Se le Storie sapranno farsi storie.

Oppure se queste parole avranno la sola funzione di esortare alla reazione, in senso algoritmico. Quindi di trasformare le indignazioni, la critica e le posizione politiche in numeri e metriche, (in punteggio di rilevanza dei singoli post e nient’altro).

O infine se queste parole, slogan, glosse, testi rudimentali avranno la forza di abilitare una mobilitazione fuori dello spazio digitale. Andando oltre quello che è accaduto con Black Lives Matter, movimento che poteva già contare su una storia e sull’attenzione dei media. Oppure se il femminismo digitale riuscirà – come da intenti delle attiviste, soprattutto dentro Instagram – a travalicare i confini dei social network ed esondare nelle lande della comunicazione mainstream. Vero obiettivo, quest’ultimo, di tanti scritti polemici che della critica al modo di raccontare le donne da parte dei media tradizionali, fanno un elemento costitutivo della propria esistenza in rete. Se infine il femminismo digitale saprà proporsi come movimento nella società ibrida, quindi anche nello spazio fisico, nel discorso comune e non soltanto nell’ecosistema digitale, di Instagram peraltro.

Dovremo chiederci – in definitiva – se queste parole saranno in grado di farsi politica, di costruire un discorso. Se sapranno arrivare a un pubblico più ampio di una somma, seppur vasta di community. Se sapranno costruire una mobilitazione non solo emotiva, non solo empatica, ma politica, e non soltanto call to action, non soltanto conversioni e conversazioni. Se sapranno costruire un discorso più ampio di una polarizzazione di massa in una, pur importante, consultazione elettorale. Se esaurito un primo essenziale scopo quelle parole sapranno rigenerarsi e diventare politica per gli anni a venire.