Salvini e la hybris memetica

(15 giugno 2020)

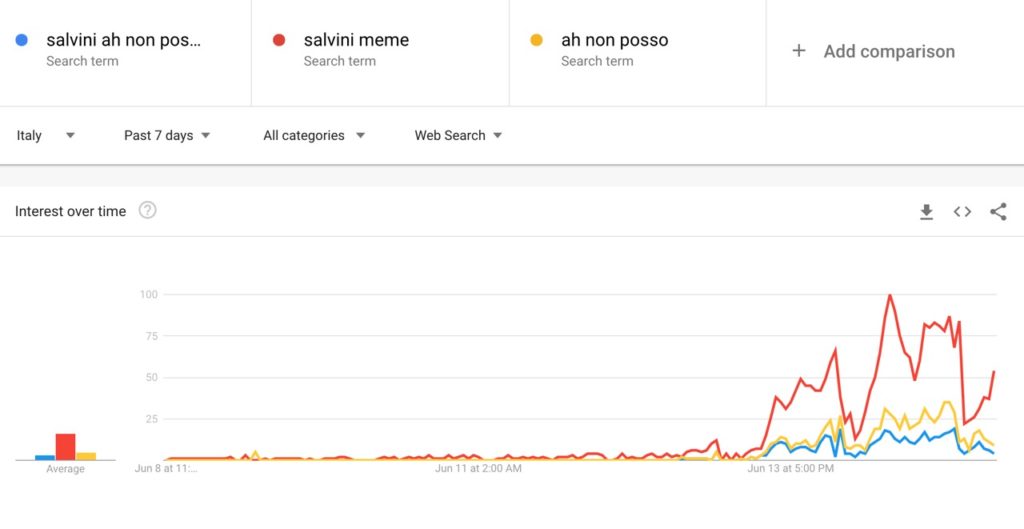

Tanto ha abusato dei meme, e tanto ha esibito la sua sicumera televisiva, da essersi trasformato egli stesso in un meme di quelli che rimangono appiccicati a un volto per molto tempo. In questo momento, in rete, Salvini è molte cose ed è anche quello del “ah no? Non posso?”; e lo sarà ancora per qualche giorno. Nelle immagini, qui di seguito, i risultati di Google trends che indicano volumi di ricerca alti e dunque un interesse verso il Salvini-meme.

La vicenda è nota: il leader della Lega ha risposto in maniera aggressiva al giornalista Floris su La7, uscendone malconcio su un tema banale.

Fin qui niente di straordinario.

Nel corso del tempo spesso i diversi supporter politici isolano spezzoni televisivi dei leader per attaccarli, denigrarli oppure, al contrario, per esaltarne la capacità dialettica. Stavolta è accaduto qualcosa di diverso. Abbiamo assistito alla più classica delle trasformazioni memetiche, che superando il campo d’applicazione della politica ha tracimato – grazie all’ironia – in altri settori. Come scrive Alessandro Lolli, in quello che ormai possiamo considerare un piccolo classico, La guerra dei Meme, grazie a «un’esplicita creatività combinatoria collettiva», il Salvini di ah no? Non posso? è diventato subito un Meme: «un fenomeno virale che non mira a riprodursi ma può reinventarsi». L’immagine del leader della Lega incarna insomma una pura reaction, una risposta purissima, senza nemmeno bisogno di un testo, una reazione a un qualsiasi altro post in rete. Se un utente vuole esprimere che una cosa non si può proprio fare, basterà mettere quel preciso istante di Salvini da Floris e molti capiranno.

Non sappiamo se tutto questo farà male – politicamente – a Salvini. Di certo non fa bene. Nel giro di poche ore egli ha assunto le fattezze di un qualunque Willie Wonka (il sontuoso Gene Wilder), o di un indeciso John Travolta che piroetta su se stesso. Occorre capire quanto durerà e quanto resisterà il Salvini-meme, ah no? non posso? E occorre capire se qualcuno dei rivali politici sta sfruttando questo momento, generando meme in campi che non siano la politica (nutro forti dubbi che qualcuno del PD possa fare qualcosa del genere, tra i seguaci del M5S invece si vede che c’è stata una reazione).

Scrive sempre Lolli che «la sinistra ha troppi limiti morali per fare buoni meme»; non so se abbia ragione Lolli, più banalmente ritengo che manchi alla sinistra di governo una conoscenza profonda della cultura anon edi quel genere di ironia (leggete Angela Nagle). Drammaticamente non ne sanno quasi nulla.

Eppure questa è – era – un’occasione da non perdere per lasciare attaccati, come carta moschicida a quell’immagine, infiniti livelli di ironia a Matteo Salvini. Un’operazione che. destruttura ogni possibile narrazione seriosa dell’uomo forte, del Capitano, del politico da pieni poteri. L’espressione catturata dal fermo immagine della trasmissione di Floris rappresenta la traduzione di un’impotenza definitiva e ironica a fare qualunque cosa: ah no? Non posso? No.

Ps. Mi scrive Alessandro Lolli, chiedendomi di precisare che il suo pensiero è assai meno pessimista del mio. Egli ritiene, come scrive nelle ultime righe del suo testo, che «sarebbe un peccato abbandonare lo scherzo infinito alle grinfie di fascisti e social media manager: è uno strumento troppo potente. E poi – conclude – vogliamo ridere pure noi». Purtroppo temo che l’auspicio di Lolli non potrà mai realizzarsi. Osservo un cospicuo deficit culturale cui si aggiunge un ottuso, incomprensibile e immotivato senso di superiorità, in tanta sinistra, che impedirà a lungo di capire e quindi sfruttare il meme come strumento di battaglia politica e culturale.

Il più grande fiasco di Hollywood e della Silicon Valley

(16 giugno 2020)

Non è vero che solo i business tradizionali, con persone raggruppate in spazi chiusi e delimitati come cinema, teatri, discoteche, convegni, siano entrati in crisi per colpa della pandemia. Esiste almeno una luminosa eccezione nell’universo digitale. Si chiama Quibi, ne avevo parlato qui su Disobbedienze qualche tempo fa. Questa startup rappresentava una grande scommessa per l’intrattenimento digitale su smartphone. Aveva raccolto tra gli investitori la strabiliante cifra di 1,75 miliardi di dollari. Le produzioni di Quibi sono di qualità (potete registrarvi gratis per 3 mesi), serie, news e documentari fatti molto bene. Tuttavia i numeri sono implacabili e Dylan Byers nella sua newsletter da San Francisco dice che potrebbe essere uno dei più grandi fiaschi della storia di Hollywood e della Silicon Valley. La ragione? Il numero davvero esiguo di abbonamenti. Al ritmo attuale aspettavano 7,5 milioni di utenti alla fine del primo anno, saranno poco meno di 2 milioni.

I giorni della verità arriveranno tra poco, quando scadranno molti abbonamenti di prova (ad esempio io non rinnoverò a pagamento) di una cifra che balla tra i 4 e i 5 milioni di utenti.

Un fatto semplice: per colpa del Covid le persone sono rimaste a casa. E quindi le previsioni di crescita, il modello di business e quello di intrattenimento di Quibi non hanno più senso. Gli utenti, negli Stati Uniti e nel resto del mondo, hanno scelto le piattaforme con cui vedere serie tv più lunghe, dal divano di casa. Non in automobile o in metro, nemmeno in pausa pranzo in ufficio. Negli Stati Uniti il pendolarismo, in macchina e su rotaia, coinvolge milioni di persone per una media di 27 minuti nel 2019, con un massimo di più di 32 minuti per le aree metropolitane. A New York/Newark/Jersey City il 50,3% dei pendolari si muove in auto, il 30% in treno e impiegano in media 37 minuti per arrivare al lavoro, a Los Angeles/Long Beach e Chicago servono più o meno 32 minuti, ma circa il 70% si sposa in macchina.Un traffico lento e inesorabile per cui è possibile guardare una serie tv sullo smartphone, una serie dello stesso livello di una qualsiasi di Netflix o Amazon Prime, i cui episodi però durano in media 7 minuti.

E adesso? Tutto si complica per Quibi. Insomma non tutto quello che è digitale risulta essere vincente in tempo di Covid. E allo stesso tempo non possiamo escludere che la fruizione di contenuti brevissimi su smartphone prima o poi arriverà, magari grazie a un’altra azienda. E Quibi la ricorderemo nei libri di storia, come abbiamo fatto con Friendster e Sixdegrees, primi social network fino al dominio di Facebook.

Smettiamola di dire che la gente si informa sui social network

(18 giugno 2020)

In questi giorni ho scritto della necessità di concepire la politica come uno spazio in cui l’uso dei meme sia considerato essenziale. (Qui trovate due miei articoli su questo tema

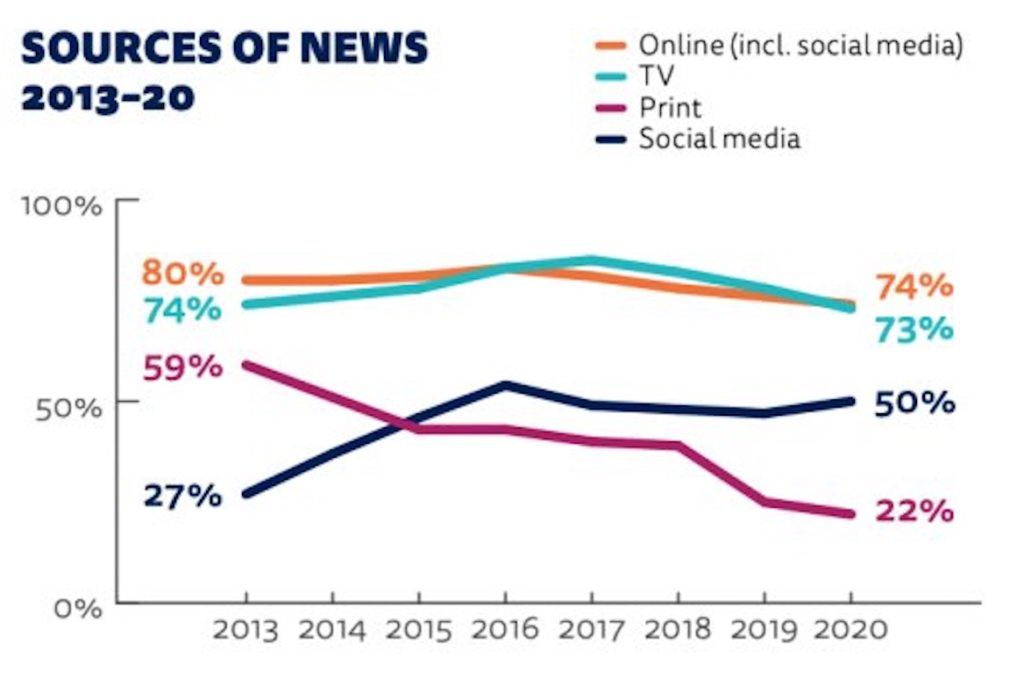

Adesso i dati recenti del Reuters Institute e dell’Università di Oxford, in una grande ricerca condotta in molti paesi e che merita sicuramente un approfondimento, confermano la centralità dello spazio digitale nella dieta informativa dei cittadini.

Si tratta di una delle tante analisi che ribadiscono una tendenza ormai radicata. Le persone si informano con costanza attraverso la tv (per il 73%) ma sempre più online (74%), e dunque anche nei social network; la carta stampata è ormai residuale, poco più di un quinto della popolazione. Lo strumento principale per ottenere notizie è lo smartphone.

Tre veloci considerazioni.

1. Nonostante questi dati, la mia opinione sul tema è molto chiara: per l’attività che le persone definiscono informarsi dovremmo inventare un altro nome, tipo distract-information o forse oversight-info. La ragione è semplice: non esiste un ambiente informativo, degno di tal nome, all’interno dei social network. Questi ultimi rappresentano uno spazio di intrattenimento, e le notizie, le quasi notizie, le non notizie e le invenzioni si mescolano con intrattenimento, sentimenti e marketing, creando composti instabili.

2. Anche il giornalismo lì dentro, nel 90% dei casi, diventa tempo perso, soldi buttati e fatica sprecata. Si può raccontare una storia, fare testimonianza. Se una persona intende informarsi compiutamente dovrà abbonarsi a un giornale online e leggerlo.

3. Se le persone costruiscono in questo modo la loro dieta di notizie, significa che la maggior parte dei cittadini sono sotto-informati, disinformati, male informati. È un dato di fatto, non un giudizio. E a fronte di questa condizione si fa strada una ulteriore considerazione. La comunicazione politica (e qualunque comunicazione) va ripensata abbandonando un’impostazione testo-centrica, logo-centrica, a favore di una in cui sia centrale un nucleo visuale. Non farlo equivale condannarsi all’irrilevanza, al silenzio.

Serve davvero censurare un post di Trump su Facebook?

(20 giugno 2020)

Ha fatto notizia la decisione di Facebook di censurare un post di Trump che inneggiava al razzismo (ed evocava il nazismo).

Come al solito la discussione si concentra sul nero di seppia di questa vicenda. Da un lato nessuna piattaforma può diventare arbitro della verità, come ha detto Zuckerberg, dall’altro è anche vero che la propaganda politica è tale proprio perché fa il suo mestiere di costruzione di altre “verità”. I post censurati avevano davvero l’aria di post bulli, fatti apposta per essere presi per le orecchie e sbattuti fuori dal social network.

La questioni sulle quali concentrarsi secondo me sono queste:

1. quanto pesano davvero Facebook, Instagram e Messenger nella rielezione del presidente degli Stati Uniti;

2. quanto conta censurare una pagina.

- I social network sono decisivi e non si vince senza una campagna aggressiva lì dentro. Basta sfogliare il link sulla trasparenza degli annunci nella pagina Facebook di Trump per capire quanti post sponsorizzati vengano prodotti ogni giorno, con budget anche minimi, ma che vanno incontro a specifiche categorie di elettori. E quanto l’advertising nei social network ponga le condizioni stesse della campagna elettorale, e cioè la raccolta dei fondi. Le inserzioni che raggiungono il maggior numero di persone e quelle in cui lo staff di Trump investe di più sono quelle che servono alle donazioni, all’acquisto di gadget e a far scaricare l’App ufficiale della campagna.

- Non conta niente censurare un post, figuriamoci censurare un post. La mossa è servita a entrambi: Mark Zuckerberg e Donald Trump, il secondo per fare la vittima, il primo per dire anche noi – quando serve – siamo inflessibili. Sciocchezze.

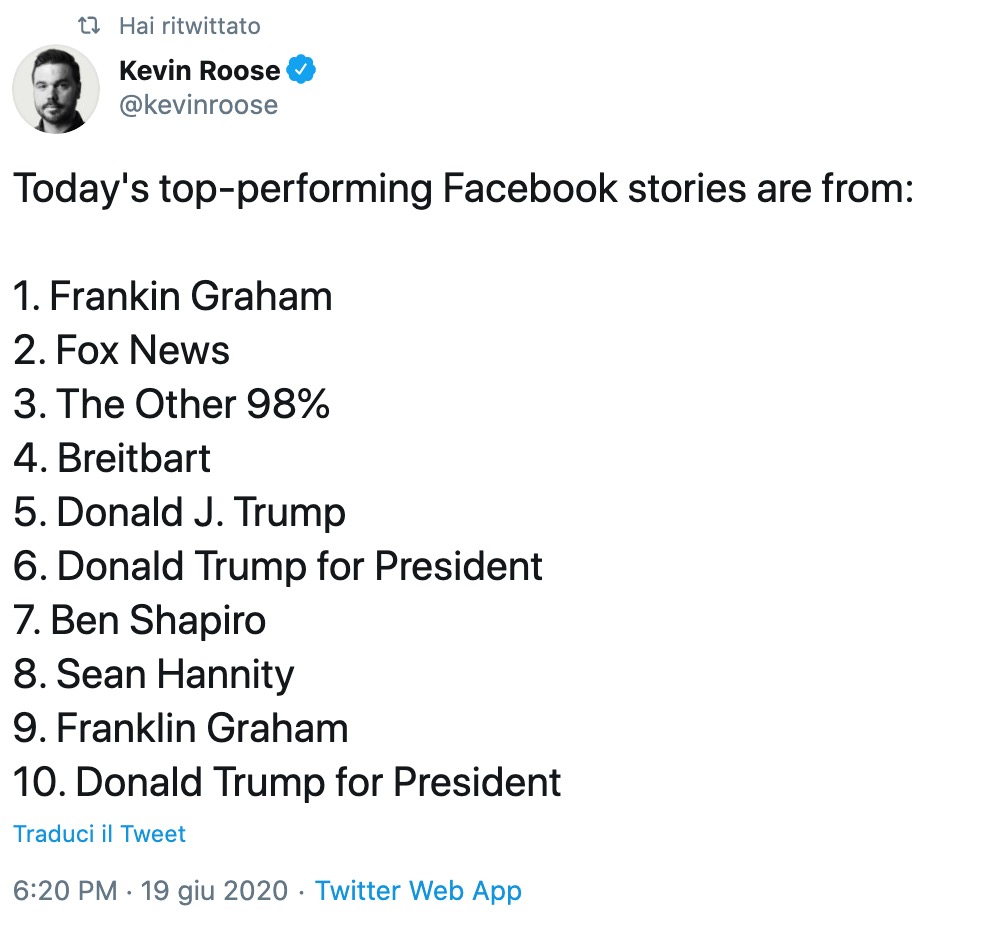

- Il presidente in carica ha 8600 inserzioni attive (Biden 1200), capite bene che bloccarne un paio fa notizia ma è irrilevante. E utilizzando il tool Crowdtangle, Kevin Roose, reporter del New York Times, elenca i post che hanno maggior successo dentro Facebook.

- Tra i primi 10 del 19 giugno, solo uno (The Other 98%) non è filo conservatore, filo Trump o immediatamente riferibile al presidente in carica.

Insomma capite bene che la notizia della censura di 2 post (due!) è una notizia, ma fa ridere se interpretata come un cambio di passo di Facebook da un lato, o un segnale negativo per il presidente in carica sui social network, dall’altro. Realizzare una campagna su Facebook e Instagram significa costruire una rete di account che rilanciano in continuazione i contenuti della pagina madre, oppure che ne lanciano di propri, ancor più radicali. I raduni che Trump vuole riprendere a tutti i costi servono a rinsaldare, dallo spazio fisico a quello digitale, l’impegno politico di molti altri che potranno svolgere questa stessa funzione di eco.