Così come una legge americana del 1996 creò Internet per come la conosciamo oggi; allo stesso modo l’ordine esecutivo firmato da Trump, nei giorni scorsi, potrebbe chiarire alcuni equilibri nello spazio digitale. Almeno fino alla data delle elezioni presidenziali USA.

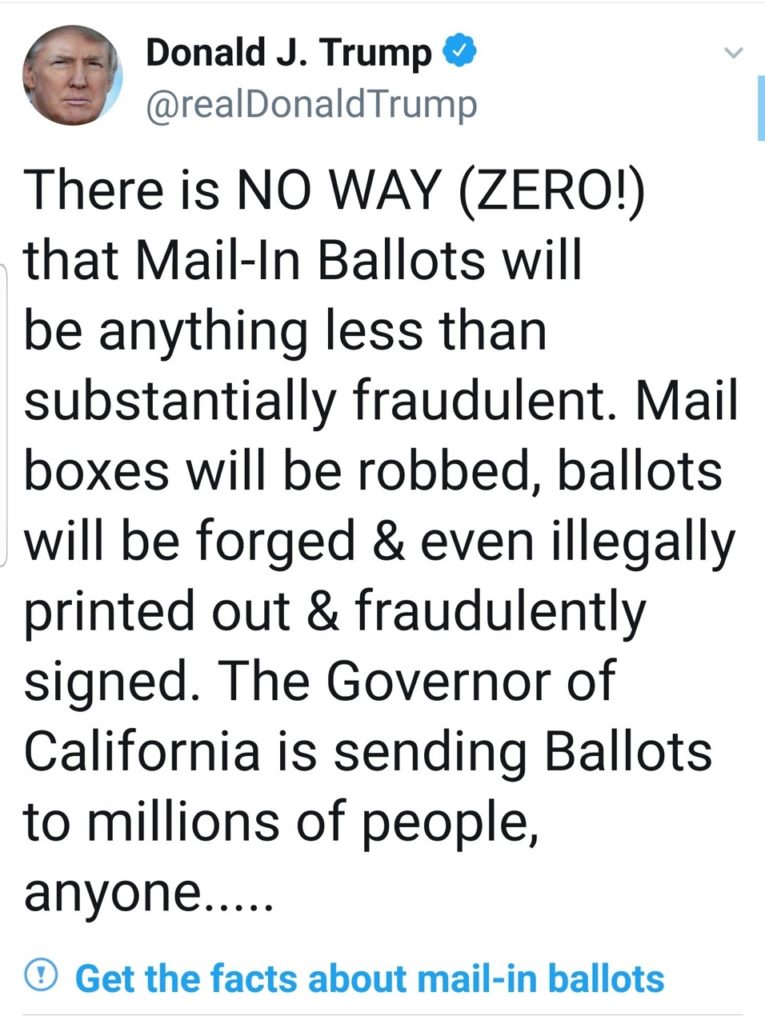

Il Gavrilo Princip di questa – apparente – guerra tra il presidente degli Stati Uniti e le piattaforme digitali è la decisione di Twitter di apporre un’etichetta a un tweet di Trump. Qualche giorno fa il presidente ha sostenuto che il voto per corrispondenza negli States può essere oggetto di brogli. Dalle parti di Twitter hanno pensato che le parole di The Donald non andassero bene e hanno messo questo piccolo link blu sotto al tweet. Una riga con scritto: “scopri i fatti”. Apriti cielo.

Il significato di quella riga infatti è semplice: il presidente ha scritto una fake news, se clicchi sul link avrai la verità. Non si tratta di censura, questo è chiaro. Ma è un’azione che non può non provocare conseguenze. Infatti Trump se l’è presa, e ha firmato un ordine esecutivo per essere libero di dire quel che vuole, senza che nessuno alzi il ditino e osi affermare che il presidente propone contenuti potenzialmente fuorvianti (leggi “sbagliati”), come ha sostenuto un portavoce di Twitter. Ma questa vicenda, come tutte le guerre ha una serie di antefatti e alleanze mutevoli.

Nel 1996 gli Stati Uniti hanno approvato il Communication Decency Act che nella Sezione 230 così stabiliva: “nessun fornitore o utente di un servizio informatico interattivo può essere trattato come un editore o relatore di qualunque informazione fornita da un altro provider di contenuti informativi”.

Jeff Kosseff, professore di legge all’Accademia della Marina USA, ha detto che queste 26 parole che hanno creato Internet. Un po’ esagerato come titolo, ma insomma possiamo convenire che si tratta delle 26 parole che hanno plasmato il web per come lo conosciamo oggi. Una piattaforma – Facebook, Google, Twitter – non è un editore. Non è responsabile di quello che gli utenti scrivono e condividono al suo interno, non grava su di essa il complesso di obblighi e doveri che gravano su chi pubblica un quotidiano o un periodico.

La Sezione 230 associa Internet a una strada, o a una biblioteca, in cui chiunque può dire e scrivere quello che vuole. Può smerciare volantini e fake news, proporre complotti, diffondere contenuti non verificati e manipolatori, articoli razzisti o violenti, la responsabilità non è mai delle techno-corporation.

La verità è che le piattaforme sono soggetti privati, e si sono appropriate con intelligenza e rapidità di uno spazio pubblico, recintando questo spazio e applicandovi la propria legge privata. Adesso, lì dentro, negli spazi recintati, chiunque può dire quello che vuole, purché non violi le loro norme: quelle del proprietario dello spazio stesso. E cioè purché non infranga i precetti dei cosiddetti standard di comunità per un social network, oppure i termini di servizio di un motore di ricerca.

La Sezione 230 è stata scritta nel lontano 1996. All’epoca non esisteva ancora Google, per capirci; Facebook sarebbe nata otto anni dopo. Internet era letteralmente un’altra cosa. Una splendida landa selvaggia, in cui esploratori e avventurieri, criminali e gente comune si ritrovava per condividere contenuti con spirito pionieristico.

Quando hanno di fronte terre selvagge e risorse smisurate, gli americani sono bravissimi e rapidi a cacciare chi c’era prima, piantare una bandiera, battere moneta e applicare una qualsiasi legge del più forte. Nel giro di poco tempo, le grandi techno-corporation hanno creato una gigantesca metonimia web: la loro parte digitale, una parte immensa ma pur sempre parte, pur sempre porzione, equivale al tutto digitale, è identificabile cioè a Internet nel suo complesso.

Le 26 parole, insomma, sono state la pietra angolare sulla quale è stata edificato il web con i rapporti di forza che ancora oggi sono validi. Qui dentro vige la massima libertà di espressione, certo, ma all’interno di quei giardini protetti. Giova ripeterlo: se violo gli standard sono sbattuto fuori dalla comunità, e il mio account o un mio post vengono cancellati, sospesi; oppure non vengo indicizzato dal motore di ricerca, che – nel web – equivale a non esistere. Come ha scritto il giornalista Christopher Zara su Wired nel 2017: «fare causa a una piattaforma online per un post osceno su un blog sarebbe come fare causa alla biblioteca pubblica di New York perché ospita una copia di Lolita».

La Sezione 230 ha stabilito una volte per tutte che, se le piattaforme non sono editori, godono di una sorta di lasciapassare penale, una vera e propria immunità, purché esercitino il monopolio dell’esercizio della forza all’interno dello spazio che amministrano.

Ovviamente non tutti gli utenti sono uguali. Alcuni sono più uguali degli altri. Un conto è sospendere un account di un qualunque nazista dell’Illinois, un conto è apporre un’etichetta a un tweet del presidente USA, etichetta che esprime una critica, e pone un limite minimo, ma limite, alla libertà di espressione, diritto che consiste anche nel poter dire cose false, assumendosene la responsabilità.

Tuttavia, e qui sta uno degli enormi equivoci di questa vicenda, ciò che noi chiamiamo libertà di parola per le techno-corporation rappresenta la materia prima del loro sistema di accumulazione. Ciò che per noi tutti è un inalienabile diritto equivale, nel loro caso, a un oggetto di bit, e quindi a un contenuto: un post, un tweet, una gallery, un Meme. Indipendentemente – l’ho scritto molte volte – dalla verità o dalla falsità, dalla serietà o dall’intento manipolatorio.

Come scrive Marvin Ammori, professore di diritto a Stanford, «chi rappresenta queste aziende sostiene la libertà di parola per motivi d’affari. E sono proprio queste aziende a parlare dei propri affari come se si trattasse di libertà di parola».

Facebook e Google, ma anche Twitter, guadagnano enormi somme di denaro non sulla libertà di parola – come diritto o come concetto – ma su due materie prime… immateriali: i contenuti prodotti e le interazioni degli utenti con questi stessi contenuti. E solo le piattaforme digitali, che per prime hanno piantato le bandiere negli spazi sconfinati del web pionieristico, possiedono la capacità di estrarre ricchezza in maniera considerevole dalle materie prime, mescolandole mirabilmente. Dal momento che sono le uniche a possedere i mezzi di produzione che sanno fonderli, traendone la merce preziosa della pubblicità personalizzata e della predizione delle scelte di consumo. In questo processo la libertà di espressione è una delle tante condizioni di esercizio.

Provando a costruire una metafora, e non è mai facile dacché si tratta di un’assoluta novità nella storia del capitalismo, è come se per i giornali l’elemento su cui è fondato il loro modello di business sia il piombo che viene stampato sulla carta. Non la carta, non le idee, figuriamoci le notizie, gli articoli o le analisi, ma solo il piombo.

Nel suo – fondamentale – Il Capitalismo della sorveglianza, Soshana Zuboff ha scritto parole tombali sulla Sezione 230; così le ha definite: «uno statuto redatto per prendersi cura di un importante ambiente tecnologico è oggi divenuto il baluardo legale a protezione della disparità di ricchezze, conoscenze e potere di un capitalismo pirata».

Quindi, a prima vista, sembrerebbe che l’ordine esecutivo del presidente sia una specie di attacco senza precedenti alla Silicon Valley. Sia un provvedimento che influisce sulla Sezione 230, dunque sulla libertà delle piattaforme di fare affari e degli utenti di esprimersi liberamente.

Ovviamente le cose non stanno così.

Cerchiamo intanto di capire quali sono i tre elementi di novità dell’ordine esecutivo.

- Il primo elemento è che Federal Communication Commission ha il compito di capire quando le piattaforme smettono di essere tali. E cioè, se «piattaforma online limitasse l’accesso ad alcuni contenuti pubblicati da altri, diventerebbe così un “editore” di tutti i contenuti pubblicati sul suo sito», perdendo l’immunità. E quand’è che questo accade? Quando per esempio si censura un tweet, oppure si appone a un tweet l’etichetta blu, insomma quando le techno-corporation si «impegnano in azioni ingannevoli o pretestuose per soffocare i punti di vista con cui non sono d’accordo». E qui emerge un passaggio interessante: «la Sezione 230 non aveva lo scopo di consentire a una manciata di aziende di diventare titani che controllano strade vitali per il nostro discorso nazionale». E invece le piattaforme hanno cominciato a intralciare la politica, censurando tweet o post, apponendo etichette, diventando a tutti gli effetti un soggetto editoriale quindi rischiano di finire impelagati in cause penali.

- La seconda cosa che prescrive l’ordine esecutivo è che tutte le agenzie federali devono smetterla di fare pubblicità sui social network e sulle piattaforme in generale.

- Infine, l’ordine esecutivo prescrive che la Casa Bianca segnalerà alla Commissione federale per il commercio e al Dipartimento della Giustizia, tutti i casi di censura che le piattaforme hanno messo in piedi ai danni di cittadini americani. L’ufficio del presidente, è scritto nell’ordine esecutivi, «ha ricevuto oltre 16.000 denunce di censura, da parte di piattaforme online, (…) contro gli utenti, censure stabilite in base ai loro punti di vista politici».

Insomma il Gavrilo Princip di questa guerra, lo sparo all’arciduca è un piccolo link blu, con cui Twitter ha smesso di essere piattaforma e si è trasformato in editore, attirando le ire del presidente.

Siete preoccupati per lo stato della vostra libertà di espressione? Avete il timore che Trump chiuderà Twitter? Lui non ci pensa proprio. Ci sarà una battaglia legale e vedremo come andrà a finire. Alcuni addirittura – il New York Times su tutti – sostengono che il provvedimento nuocerà in primo luogo allo stesso Trump. Che potrebbe incorrere nella censura, adesso motivata, da parte del social network.

Il provvedimento “sembra un flusso di coscienza che un poveraccio dello staff ha dovuto trasformare in ordine esecutivo“, ha dichiarato a Politico.com Daphne Keller, ex avvocato di Google.

Molti esperti di diritto, sentiti dai giornali in questi giorni, sostengono che un ordine esecutivo non può modificare o interpretare in maniera diversa una norma di legge. Come ha spiegato Joshua Geltzer, professore di diritto alla Georgetown University, al Wall Street Journal, «in generale un presidente non può semplicemente dire che una norma federale vada interpretata in un certo modo».

Allo stesso modo il presidente non può decidere come devono comportarsi due commissioni indipendenti. Venerdì scorso il Wall Street Journal in un editoriale ha scritto che, da un lato, non si può imporre la neutralità con un ordine esecutivo, dall’altro che queste aziende hanno il diritto di fare tanti soldi imponendo standard di comunità con i quali punire chi vogliono. Se tutto «questo sembra soffocante – concludeva l’editoriale – ci si può sempre disconnettere. E questo riguarda anche te, @realDonaldTrump». Tra il capitalismo e la libertà d’espressione, sembra lasciar intendere il quotidiano di Wall Street, conta di più il primo.

La verità è che l’ordine esecutivo, a dispetto del nome, rappresenta più un atto politico che non un atto di governo. Trump è in piena campagna elettorale, e sta costruendo un arsenale e un lungo elenco di bersagli. Ha fatto così nel 2016, farà così anche nei pochi mesi che mancano a novembre.

La Silicon Valley – che l’ha aiutato in maniera sostanziosa a vincere le presidenziali del 2016 – è un nemico perfetto, che si aggiunge alla stampa liberal, ai candidati democratici, alla Cina, ai rivoltosi di questi giorni, ai migranti messicani; chi più ne ha, più ne metta.

Un nemico incarnato da un liberal come Jack Dorsey, CEO di Twitter, che osa mettere in discussione la libertà del presidente di dire e scrivere quello che vuole. Non c’è nulla di più trumpiano che combattere in uno spazio in cui il padrone di casa ce l’ha con te. E che padrone di casa: Dorsey vive in California, è fan di Bloomberg e finanziatore democratico, pratica meditazione Vipassana, cammina tutti i giorni per 5 miglia. A distanza siderale dai redneck con cappellino MAGA (Make America Great Again) che sostengono The Donald.

Basta scorrere Breitbart News, uno dei più importanti siti pro-Trump, per capire che Dorsey e Twitter sono da tempo nel mirino dei fan del presidente, e che da oggi fino a novembre non smetteranno di esserlo. Diversi articoli, pubblicati recentemente dal sito fondato da Steve Bannon, accusano Twitter di oscurare in maniera consapevole tutti contenuti conservatori, di aver programmato l’intelligenza artificiale del social network per censurare post di destra, di essere in combutta con gli odiati media mainstream liberal, e infine di aver creato una lista nera di account costantemente silenziati. E tra questi, ovviamente, compare Breitbart.

Tutto questo è frutto di una specie di inchiesta di James O’ Keefe, attivista conservatore e teorico della cospirazione, che ha un nome altisonante: Project Veritas. In realtà è l’ennesimo sito pro-Trump che, come marchio di fabbrica, utilizza telecamere nascoste e travestimenti per scoprire i nemici della verità e incoraggia i cittadini a segnalare dove indagare: Be brave, do something, sii coraggioso, fai qualcosa.

Insomma Trump ha puntato il dito su alcuni protagonisti della tech-economy, che sembrano essere perfetti nemici della verità da smascherare con coraggio. Quando si struttura una campagna di comunicazione, oltre al messaggio conta la cosiddetta call to action, cioè l’invito agli utenti a fare qualcosa, appunto: be brave, do something.

Ma la Silicon Valley è un’entità composita e, per quanto si trovi nella democratica California, non tutto ciò che arriva da laggiù è automaticamente liberal.

Facebook, ad esempio, sebbene sia anch’esso soggetto all’ordine esecutivo, costituisce una storia a parte. E ha reagito in maniera differente rispetto a Jack Dorsey, il quale ha sostenuto che loro continueranno a segnalare i post del presidente e che faranno fact checking (come fanno i giornali).

Mark Zuckerberg – e qui compare il secondo elemento di questa vicenda politica – ha concesso un’intervista a Fox News, il canale nazionale più vicino alle posizioni di Trump. Insomma non una rete qualunque, al quale ha detto due cose.

La prima costituisce la solita dichiarazione di prammatica: «devo ancora capire cosa intenda fare l’amministrazione, ma in generale penso che la scelta di un governo di censurare una piattaforma perché è preoccupato della sua censura non sia la giusta reazione».

Poi ha aggiunto: «Credo fortemente che Facebook non debba essere l’arbitro della verità di tutto ciò che la gente dice online. In generale le società private, specialmente queste piattaforme, probabilmente non dovrebbero essere nella posizione di farlo».

Detto in altri termini: chi è Dorsey per mettere un’etichetta sotto a un tweet del presidente? Noi di Facebook siamo differenti.

Se vogliamo cercare un altro obiettivo politico dell’ordine esecutivo, eccolo. Trump dopo essersi prefabbricato un ottimo nemico da campagna elettorale, ha mandato un messaggio a Zuckerberg, il quale ha risposto immediatamente.

Sebbene il provvedimento possa essere smontato dagli avvocati delle techno-corporation, la sua semplice scrittura ha già ridefinito in maniera precisa un tema e il modo di affrontarlo. L’ordine esecutivo ha sancito un nuovo perimetro nel quale circoscrivere il dibattito sulle fake news e sulla censura, sulla manipolazione e sul ruolo dei social network in campagna elettorale, il tutto all’insegna del più sfrenato laissez faire. Basta partire dal titolo per capire dove Trump e Zuckerberg vogliono andare a parare: Ordine esecutivo sulla prevenzione della censura.

Prima ancora del solo pensiero di poter regolare ciò che accade nello spazio digitale, questo provvedimento mira a ristabilire la massima libertà di parola possibile. «Non possiamo permettere – è scritto nella sezione 1 dal titolo Politica – a un numero limitato di piattaforme online di scegliere manualmente a quale tipo di dibattito pubblico possono accedere in rete. (…) Quando grandi e potete società di social media censurano le opinioni con cui non sono d’accordo, esercitano un potere pericoloso. Smettono di funzionare come bacheche (bulletin boards) e allora vanno considerato e trattate come creatori di contenuti».

La divisione dei compiti e degli ambiti, secondo Trump, è netta. Se voi vi limitate a fare i capitalisti della sorveglianza nessuno vi torcerà un capello, e continuerete a guadagnare una valanga di denaro. Il passaggio dell’ordine esecutivo, che prima ho evidenziato, adesso risulta più chiaro: “la Sezione 230 non aveva lo scopo di consentire a una manciata di aziende di diventare titani che controllano” la politica. Che interferiscono con la politica. Semmai accadrà il contrario: la politica usa quella manciata di aziende per raggiungere i propri obiettivi.

Il discorso pubblico va lasciato libero, anche di fare propaganda, di proporre e diffondere contenuti senza confini di plausibilità o veridicità, senza che nessuno sogni di apporre etichette, senza che le piattaforme si trasformino in editori rischiando di perdere l’immunità e quindi senza che – nella sostanza – interferiscano. L’obiettivo dell’ordine esecutivo è creare le condizioni per rivendicare un discorso politico libero all’eccesso.

E se le cose andranno così, nessuno potrà più accusare le techno-corporation (Facebook soprattutto) di non aver fatto abbastanza per frenare la diffusione delle fake news. Nessuno potrà ragionevolmente far sedere di nuovo Zuckerberg sul banco degli imputati, davanti a una qualsiasi commissione di inchiesta del Congresso. Conta di più che la libertà d’espressione, nella sua duplice accezione di propaganda per il potere politico e di materia prima per i business model dei social network, venga tutelata in maniera stringente.

Se è vero che Trump usa Twitter per catalizzare l’attenzione dei media, per dettare l’agenda, per lanciare parole d’ordine, per polarizzare l’opinione pubblica, è altrettanto vero che il suo staff conosce quale sia lo spazio digitale più efficace per raggiungere un’audience vasta e segmentata. La sua campagna elettorale ha da subito scelto come agone principale il social più grande e popolato: Facebook (e dunque anche Instagram). Con quest’ultimo la relazione è idilliaca fin dai tempi della prima campagna elettorale.

Pensate che Trump nei mesi finali – da giugno a novembre – della campagna 2016 ha speso oltre 44 milioni di dollari contro i 28 di Hillary Clinton; ma soprattutto, nel corso della competizione, il team del presidente in carica ha prodotto 5,9 milioni di differenti versioni di annunci pubblicitari contro i 66.000 della sfidante. Tantissimo contro nulla.

In un memo interno del social network, comparso dopo le elezioni del 2016 e pubblicato dal New York Times, un dirigente di Facebook disse che Trump «era stato eletto perché aveva gestito la migliore campagna pubblicitaria digitale che io abbia mai visto da qualsiasi inserzionista».

Nel corso delle ultime presidenziali, Facebook ha messo a disposizione del cliente Trump una squadra di consulenti che ha aiutato il suo team digitale a spremere le enormi potenzialità del social network, a partire dalla costruzione di pubblici cosiddetti lookalike. Si tratta di una funzione dello strumento pubblicitario del social network che consente di far vedere un annuncio a un pubblico che ha già interagito con te. Se io eseguo un test su un messaggio politico, circoscrivendolo a una piccola community di sostenitori di Trump, e se questo test ottiene risultati positivi, Facebook mi permette di andare a cercare in tutta la sua sconfinata rete, persone che potrebbero avere caratteristiche simili cui sottoporre lo stesso messaggio per ricavare lo stesso risultato. Se io dico che bisogna costruire un muro per difendersi dai migranti e questo messaggio funziona su una piccola pagina di miei sostenitori posso allargare la platea fino a che non lo vedano tutti i sostenitori sparsi in ogni dove nel paese.

Una enorme, infinita, piramidale ed efficiente camera di eco.

Il capo della comunicazione digitale di Trump, Brad Parscale, è un professionista preparato, studia e conosce alla perfezione tutte le funzioni e gli strumenti che social network e la tecnologia gli permettono di utilizzare per portare a casa il risultato a novembre 2020.

All’enorme competenza digitale dobbiamo sommare la capacità di essere spregiudicati politicamente, una capacità che in questi anni ha consentito di nutrire di parole d’ordine tante nicchie radicali che hanno costituito la base e il fondale torbido dell’Alt-right americana.

Con gli Stati Uniti letteralmente in fiamme, dopo l’omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto di Minneapolis, la battaglia per le presidenziali assumerà toni ancora più cruenti. E l’ultimo tweet di Trump sulla possibilità di aprire il fuoco sui manifestati, ha confermato che sarà una campagna ancora più polarizzante, in cui – come ha scritto il Wall Street Journal – i candidati dovranno concentrarsi sulla propria base. Prima di ogni altra. cosa – così recitava la lezione di Karl Rove, stratega elettorale di George W. Bush – porta a votare i tuoi.

Lavorare bene sui pubblici lookalike significa concentrarsi esattamente su questo aspetto della campagna elettorale. In assenza dei grandi raduni vittime del Coronavirus, Trump mobilita i suoi sostenitori nello spazio digitale, dai suprematisti bianchi agli hillbilly degli Appalachi, dai tradizionali repubblicani ai fondamentalisti religiosi, «i quali si aspettano e si sentono a proprio agio – scrive il Journal – con un presidente combattivo», aggettivo che possiamo anche tradurre con “divisivo”, “un presidente che polarizza”.

In un articolo dello scorso febbraio, The Atlantic ha scritto che le prossime elezioni saranno un mix di disinformazione e manipolazione, propaganda tradizionale, «attacchi coordinati di bot, siti locali finanziati da terze parti che spargono notizie fasulle, micro-targeting mirato a diffondere la paura e sms anonimi di massa. Entrambi i partiti – scrive la rivista – avranno questi strumenti a disposizione. Ma nelle mani di un presidente che mente costantemente, traffica in teorie cospirazioniste, che con prontezza manovra le leve di governo per il proprio tornaconto, il potenziale (tecnologico) caos che ne può generare è enorme».

Ecco, l’innominabile accordo tra Trump e Zuckerberg si basa su una prospettiva semplice. Tu mi affidi la macchina tecnologica per vincere, io ti traggo d’impaccio rispetto a un tema da sempre fastidioso e che con l’approssimarsi delle elezioni diventerà ancora più caldo, perché io stesso – oltre alle interferenze russe e cinesi – lo renderò tale. La dichiarazione del grande capo di Facebook di non voler fare l’arbitro della verità significa che l’accordo potrebbe funzionare.

Come ho scritto molte volte, i social non consentono di vincere le elezioni, si tratta di una proposizione sbagliata anche solo per come è formulata. Ma l’utilizzo delle funzioni che il social network abilita unito a una campagna elettorale aggressiva risulta – quasi sempre – un fattore decisivo.

Ovviamente il social network di Zuckerberg si comporta come vuole nello spazio politico che governa. Se negli States lascerà Trump – e la sua squadra – libero di fare propaganda, in Italia lo stesso social ha chiuso le pagine di Casapound.

La verità è che Trump, da ultimo nello scorso dicembre con una dichiarazione contro l’ipotesi di una web tax europea, difende gli interessi della Silicon Valley. Casapound invece non ha alcuna rilevanza, anzi chiuderne le pagine viene considerato da molti una medaglia sul fronte della lotta per il progressismo nello spazio digitale. Sciocchezze.

Quando si vogliono analizzare le scelte delle techno-corporation e la loro relazione con il potere degli Stati e della politica bisogna sempre concentrarsi sulle funzioni che queste aziende offrono a chi ne comprende il potenziale; e su una cosa banale e necessaria come il profitto.

Il resto – tipo affermare che Trump censura i social -, ecco il resto è nero di seppia.