Si può resistere alla tentazione più potente del nostro tempo? Si può resistere al dover dire qualcosa di cui tutti dicono qualcosa?

Parrebbe di no. (E questo post ne è un esempio).

Brucia la cattedrale di Notre-Dame e l’utente dei social network partecipa in diretta alla tragedia, e vi partecipa ingolfato da milioni di immagini condivise, e successivamente da una miriade di commenti, di parole, da parte di centinaia di milioni di persone. Quello che è accaduto per Simone a Torre Maura, è accaduto per Notre-Dame, su una scala infinitamente maggiore.

Anche in questo caso un’intellettuale, una scrittrice, Michela Murgia, come molti altri, ha sentito il bisogno di chiosare. Ha scritto un post in cui chiede pari sgomento, pari dolore per i morti nel Mediterraneo e, soprattutto, pari dolore per il cuore perduto dell’Europa che avrebbe smesso di battere ben prima del fuoco di Parigi, a causa del nostro disinteresse sulle continue stragi di esseri umani.

Proviamo a ragionare ancora una volta sul modo di conversare negli spazi sociali. Con una premessa: non sono d’accordo con la Murgia. Si può essere addolorati sia per Notre-Dame che per i migranti, è un concetto semplice. Si può vedere perduto il cuore dell’Europa in un naufragio che uccide innocenti e nel rogo di un simbolo di arte e cultura. Si possono tenere insieme le due cose. È evidente che se l’accusa, invece, corre sul piano politico (non si parla abbastanza o nel giusto modo dei migranti), allora esula da questa analisi (si parla sì dei migranti: ma la posizione mia e della Murgia, e di molti altri, è per adesso minoritaria).

Andiamo con ordine.

All’epoca dell’11 settembre, nel 2001, i social network praticamente non esistevano: Sixdegrees aveva appena chiuso i battenti e Friendster doveva ancora nascere. Non esisteva l’onnipresenza dei social network per come li viviamo oggi per una ragione semplice: l’iPhone era ancora nella testa di Steve Jobs. Quindi l’ubiquità nel rendere testimonianza della nostra vita e delle nostre emozioni non poteva letteralmente esplodere, non poteva tecnologicamente esplodere. Come invece è esplosa ieri sera.

Un primo argomento: mai nella storia dell’umanità, come in questa fase storica, l’umanità stessa è stata così travolta da una simile immensa polifonia di espressioni della propria emotività, un coro infinito che manifestava in contemporanea i propri sentimenti e le proprie emozioni. Centinaia di milioni di esseri umani hanno oggi la possibilità di esprimere quello che sentono e provano, nell’istante in cui lo sentono. E già questo è un fatto enorme per il quale occorre una nuova grammatica interpretativa. Un’obiezione classica così recita: “stiamo parlando solo dell’Occidente! E il resto del mondo?”.

Sarà pure solo l’Occidente, ma più di un miliardo di persone può dire la sua su tutto e in casi simili lo fa, e lo fa concentrandolo in poche ore, pochi minuti addirittura. Inoltre, sarà pure l’Occidente ma è l’Occidente – la California per essere precisi – che ha costituito le basi di questa nuova e planetaria modalità espressiva. Le persone su WeChat (il social network cinese) non stanno lì a discutere in maniera differente.

Tutto questo accade a partire dall’elemento costitutivo della grammatica di un social network: l’umanità esprime lì dentro, con immediatezza, la propria emotività nella relazione con il prossimo. E lo fa – senza scomodare troppo Goffman – rappresentandosi davanti al proprio pubblico, piccolo o grande che sia. Prima del 2004, prima di Facebook, questa cosa non esisteva.

Ecco perché non è facile assistere a questo spettacolo – letteralmente inedito – in cui tutti dicono una cosa che li fa vibrare, o che sentono di dovere dire perché gli altri pensino che stanno vibrando. Non è facile assistervi perché non è mai successo, perché non siamo pronti. Non è facile assistere e reagiamo in tanti modi differenti. Più in generale non è facile subire un uragano emotivo che si scatena sotto i nostri occhi, indipendentemente dal grado di “autenticità” che sta dentro quell’uragano.

Le persone vogliono dire, condividere, presentarsi, auto-rappresentarsi, accusare, chiedere perdono o affetto, vogliono parlare al proprio pubblico tutti i giorni, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, figuriamoci quando una colonna di fumo e le fiamme avvolgono un simbolo millenario. Questa rappresentazione continua, e in tempo reale, serve in primo luogo agli autori della rappresentazione: costruisce e solidifica la loro identità e la loro personalità, li definisce per quello che sono. E nella definizione dell’identità emerge anche l’appartenenza a un gruppo. Al successo di questa polifonia concorre il sentirsi parte di una comunità, una comunità temporanea, una comunità immaginata, una comunità che difende, aggredisce, piange, elabora frettolosamente seppure autenticamente, in ogni un gruppo di persone che appunto vibra delle stesse tonalità emotive. Certo è un’elaborazione superficiale, che non può scendere in profondità, ma possiede i connotati di una elaborazione condivisa (nel senso dello sharing) di sentimenti primari ed esperienze primarie: il lutto, l’odio, la riscossa, il risentimento, la paura, la sconfitta o la vittoria.

Quindi, ecco una prima risposta alla Murgia: affermare che sono addolorato per l’incendio mi rappresenta, dirlo in un social network costruisce la mia personalità pubblica. Così come, affermare, come fa la scrittrice, che «”il colpo al cuore dell’Europa” forse lo stiamo guardando dal lato sbagliato» spiega bene chi sono, e chi voglio essere di fronte al mio pubblico.

Una seconda considerazione riguarda i servizi di messaggistica o i gruppi chiusi.

Altrettante reazioni e parole, altrettante emozioni, miliardi di utenti avranno speso nella serata di ieri in una chat su WhatsApp o Messenger. Ma la dinamica all’interno di un“salotto”, come lo chiama Zuckerberg, è radicalmente differente: il nostro livello di “autenticità” sale. Ci sentiamo al sicuro lì dentro. Abitiamo un spazio confortevole, dai confini noti, in compagnia di amici più amici di quelli che abbiamo aggiunto su Facebook, o più amici di quanto lo sia un follower sconosciuto in Twitter o Instagram. Provate a verificare la distanza nel tono, nelle parole, tra chi ha espresso il proprio punto di vista, tra chi ha detto e scritto una cosa dentro o fuori dal “salotto”.

Quindi anche chi non ha la forza, il coraggio, il desiderio, la voglia di rappresentare le proprie emozioni davanti a un pubblico ignoto, lo farà comunque davanti a un pubblico ristretto, così come un tempo ne avrebbe discusso davanti al camino. La differenza con il passato è che lo fa in tempo reale, non aspetta di tornare a casa e di accendere il camino, e che tutta la famiglia sia riunita. Il dispositivo accende il fuoco, apparecchia la tavola e riunisce i commensali.

Non c’è nulla di strano in queste dinamiche.

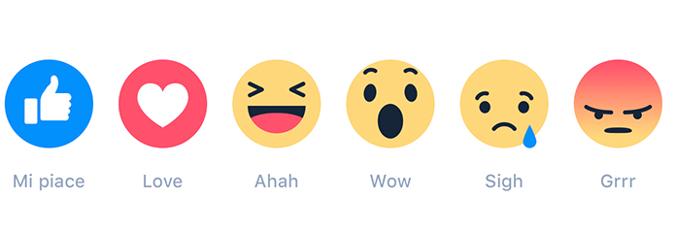

I social network sono lo spazio in cui si manifesta il nostro emisfero destro, tutta la nostra emotività. Stanno lì per questa ragione. Sono stati progettati per favorire le nostre… reazioni. E cioè quelle sei piccole icone che puntellano qualunque post dentro Facebook (prendiamo come esempio questo social network perché è l’alfa dei social network).

Le sei piccole reaction nacquero poco dopo la morte del piccolo Alan Kurdi, la foto del suo corpo sulla spiaggia ebbe una eco simile a quella dell’incendio di Notre-Dame. Marck Zuckerberg si accorse che il pulsante like non era più sufficiente “all’espressione dell’empatia delle persone“. E così introdusse le faccine che consentivano alle persone di esprimere meglio ciò che sentivano e a lui di misurarle meglio (e dunque di venderci meglio).

L’algoritmo di Facebook premia e ci fa vedere di più i post che hanno più reazioni. E dunque premia i post che hanno una maggiore capacità di arrivare al cuore – attraverso le immagini – delle persone. Quando subiamo l’uragano emotivo i post che ci compaiono sotto al naso sono quelli più melodrammatici, i più condivisi e commentati, quelli a più alta densità emotiva, con il maggior numero di reazioni.

All’epoca della vicenda di Alan Kurdi le persone, ancora una risposta alla Murgia, erano affrante perché il cuore dell’Europa, che pure pulsava – potremmo dire – dal lato giusto, non ascoltava il lamento di quegli innocenti. Poi però la velocità – cui aggiungere una buona dose di tattica politica, sagacia e scaltrezza drenata nei canali sociali di alcuni esponenti politici – ha lasciato che dimenticassimo in fretta Alan e ci concentrassimo su altre e più cocenti emergenze che affilavano la lama della nostra emotività.

L’ultimo elemento: la rapidità.

I social network sono tutti fondati sull’istantaneità della reazione. La reazione deve essere immediata e viene pesata in quanto immediata. Un post pesa se in un breve lasso di tempo riceve molte reazioni; il peso comporta che gli utenti lo vedono subito, per primo, nella loro timeline. E perciò saranno chiamati a commentare, e spesso lo faranno. Murgia in questo senso ha accolto in pieno la rapidità e la chiamata alla reazione, ha risposto in tempo reale, potremmo dire. Non ha saputo resistere e si è fatta parte di quella glossa continua che è la cifra stilistica e di sostanza di buona parte della conversazione sociale digitale. Non filologia ma una sorta di “manierismo”, in cui una buona sostanza non è messa in dubbio, ma il continuo riferimento a qualcosa di passato, di già detto, già visto, ne inclina il valore assoluto. Commenti di commenti di commenti. (Letterariamente si potrebbe rendere contemporaneo il sogno di Flaubert, scrivendo un commento fatto di soli commenti di altri commenti di altri commenti, in cui si perda di vista l’originale e si dimentichi la genesi di tutto).

Ma la rapidità è anche la rapidità del volta pagina del social network. Pensate al modo di scorrere le storie di Instagram. La California ha riplasmato e posto al servizio della tecnologia alcuni concetti che sono passati al vaglio della fornace di Burning Man, e alcuni concetti presi in prestito dall’Oriente tanto amato dai sultani digitali. Basti pensare all’impermanenza buddista che, dopo essere stata immessa in una specie di frullatore concettuale, è stata servita nei menu dei social network e come esito abbiamo ottenuto nulla ha solida durata nei nostri profili, tutto invecchia con precocità. Tutto scade in fretta.

Anche qui la tecnologia detta il tempo nello spazio sociale digitale. La timeline è fatta per essere scorsa in breve tempo, a colpi di tap, di pollice, verso il basso. E ogni volta che l’applicazione di un social network viene riaperta il tempo si azzera.

Ecco perché le persone sono concentrate su Notre Dame e non possono ricordare i 237 morti nel mediterraneo dall’inizio dell’anno. Perché adesso è il momento di commemorare Notre-Dame: ci sarà tempo e occasione, a breve, per nuove, autentiche e seducenti commozioni.

Insomma i social network rappresentano potenti magneti emotivi. La nostra mente a fronte di una cascata di post in cui le persone esprimono rabbia o dolore viene attratta come polvere sulla calamita. Non siamo strani, siamo umani. Quando siamo travolti da questo coro emotivo stare zitti non è facile. Rimanere in silenzio è molto difficile: anche noi siamo parte di quel coro. Tutti siamo parte di quel coro. Lo abbiamo appena visto: si può tacere in una stanza affollata per parlare in un’altra stanza con meno persone.

L’unico modo per rimanere immuni da questa reazione a volere condividere la propria reazione è starne letteralmente fuori, non essere iscritto ad alcun social network, oppure esercitare un proprio fermo e solido autocontrollo. Ovvero limitarsi a leggere e basta. Cosa complicata, siamo tutti d’accordo.

D’altronde chi rimane indifferente di fronte a un essere umano che piange o che urla perché è stato toccato da qualcosa? Nella migliore ipotesi ci fermiamo a guardare. Più spesso sentiamo il bisogno di dire qualcosa. Di dire. Di parlare. Di sperimentare una neocognizione del dolore di altre 5 emozioni.